ChatGPT accélère la rédaction… mais à quel prix ? Un preprint du MIT, basé sur une centaine de dissertations écrites par 54 étudiants, signale qu’à mesure que l’on délègue l’effort de réflexion à l’IA :

- la connectivité cérébrale chute,

- la mémoire immédiate se brouille,

- le sentiment d’être vraiment l’auteur s’amenuise.

Les auteurs parlent de « dette cognitive » : plus on s’appuie tôt et souvent sur le modèle, plus il devient ardu de penser sans lui. Faut-il l’interdire ? Pas vraiment. Mieux vaut alterner des phases « cerveau seul » pour muscler l’esprit et des phases « IA » pour gagner du temps — histoire de préserver créativité et esprit critique.

Un manuscrit qui tombe dans un climat explosif

Au printemps 2025, rares sont les articles scientifiques à provoquer autant de remous que le preprint publié par Nataliya Kosmyna et ses collègues du MIT Media Lab, sobrement intitulé Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task. En quelques jours, la presse s’en empare ; certains titres annoncent « ChatGPT grille notre cerveau », quand d’autres saluent « la première preuve empirique des dangers cognitifs des LLM ». Derrière les manchettes sensationnalistes, que dit vraiment l’étude ? Et, surtout, que peut-on en penser ?

Un protocole simple, mais ambitieux

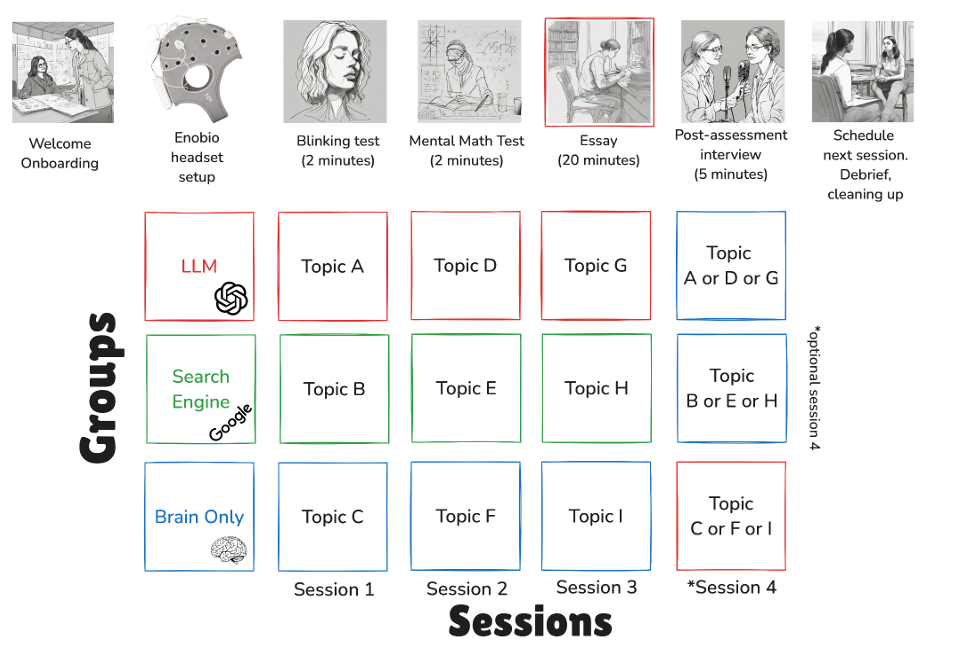

Les auteurs recrutent 54 volontaires qui, quatre mois durant, rédigent des essais de type SAT dans trois conditions fixes :

- Brain-only : aucun outil numérique ;

- Search Engine : accès libre à Google, mais interdiction d’employer un LLM ;

- LLM : rédaction exclusivement assistée par ChatGPT 4o.

Chaque participant passe trois sessions (une par mois) puis, lors d’une quatrième, les groupes sont croisés : les « LLM » écrivent sans assistance (LLM→Brain) ; les « Brain-only » découvrent ChatGPT (Brain→LLM). Pendant la tâche, un casque EEG 64 canaux enregistre l’activité corticale, et les copies sont ensuite notées par des enseignants humains, un algorithme d’évaluation automatisé et divers outils NLP destinés à mesurer similarité lexicale, structure et richesse thématique.

Les résultats qui font débat

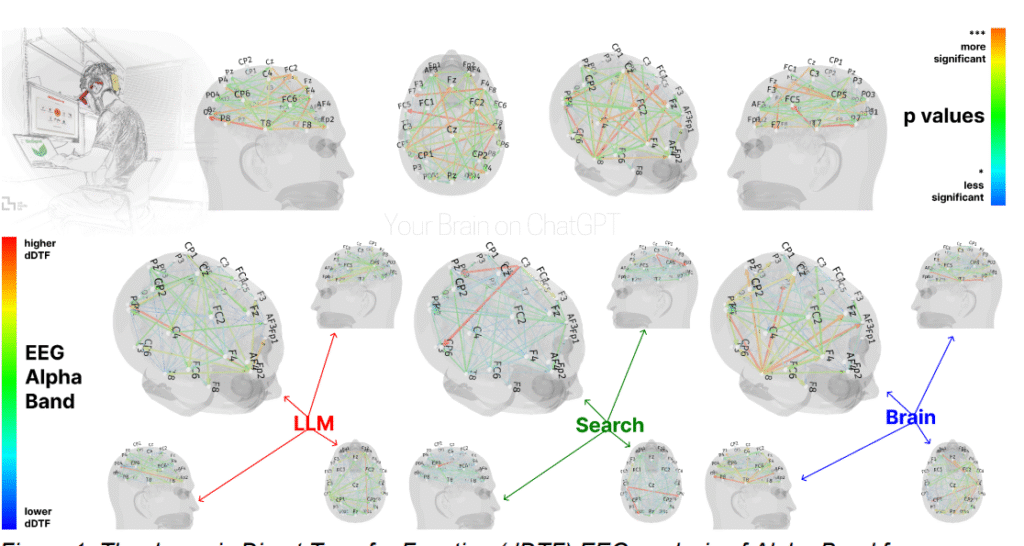

Connectivité cérébrale. La métrique-clé utilisée – la Dynamic Direct Transfer Function (dDTF) – montre un gradient net :

- réseaux fronto-pariétaux les plus denses chez Brain-only ;

- activité intermédiaire chez Search Engine ;

- pire score chez LLM, où les synchronisations alpha-beta sont jusqu’à -55 %.

Performance linguistique. Au fil des sessions, tous les groupes produisent des essais jugés « corrects » sur le plan scolaire, mais les copies des utilisateurs de ChatGPT convergent stylistiquement : mêmes patrons n-gram, même ontologie de sujets, moins d’originalité. À l’inverse, le groupe Brain-only reste plus hétérogène.

Mémoire et sentiment d’agentivité. Fait marquant : 83 % des participants sous LLM sont incapables de citer une seule phrase de leur texte juste après l’avoir rendu, alors que la quasi-totalité des Brain-only et des utilisateurs du moteur de recherche réussissent l’exercice dès la deuxième session. Interrogés sur la « paternité » de leur production, les Brain-only l’attribuent à 90-100 % à eux-mêmes ; les LLM oscillent entre 50 et 0 %, signe d’une distance psychologique au produit écrit.

Session croisée. Les anciens utilisateurs de ChatGPT peinent à réactiver leurs réseaux frontaux quand on leur retire la béquille numérique, tandis que ceux qui découvrent l’IA affichent un pic d’activité – comme si l’assistant devenait un « amplificateur » plutôt qu’un substitut.

La notion de « dette cognitive »

Pour synthétiser ces observations, les auteurs forgent le concept de cognitive debt : à force de déléguer la recherche d’idées, la structuration et même la formulation des phrases, l’utilisateur contracterait un « prêt » d’effort mental dont il devrait ultérieurement rembourser les intérêts quand l’outil disparaît. Dit autrement : plus on s’appuie tôt et massivement sur un LLM, plus il devient coûteux de revenir à une écriture vraiment autonome. Le phénomène s’apparente, dans le champ moteur, à l’atrophie musculaire induite par un plâtre ; ici, c’est le réseau fronto-pariétal de la pensée critique qui se « désentraîne ».

Pourquoi il faut nuancer

Malgré la rigueur apparente, plusieurs limites méthodologiques invitent à la prudence :

- Taille et composition de l’échantillon. 54 sujets, recrutés sur un campus élitiste, ce n’est ni large ni représentatif. Les 18 volontaires qui reviennent pour la session 4 sont potentiellement les plus motivés ou les plus disponibles : biais de sélection évident.

- EEG ≠ IRMf. L’EEG offre une résolution temporelle excellente mais une localisation spatiale approximative ; en déduire une « déconnexion » fonctionnelle profonde relève de l’extrapolation.

- LLM et consignes pédagogiques. Les participants LLM n’avaient pas le droit de modifier la réponse brute de ChatGPT ; un usage réel serait plus interactif (re-prompts, personnalisation), susceptible de solliciter davantage le cortex.

- Apprentissage vs. performance immédiate. L’étude mélange niveau d’engagement en temps réel et effets d’entraînement à long terme. Rien ne dit qu’un entraînement explicite à la co-création humain-IA ne réduirait pas la fameuse dette.

- Statut de preprint. L’article n’a pas encore passé la revue par les pairs ; ses analyses statistiques peuvent être corrigées ou réfutées.

Réactions et applications : la voix des orthophonistes

Côté cliniciens, l’orthophoniste Hélène Girard-Braut, auteure d’une note détaillée, voit dans ces résultats un rappel salutaire : « L’effort cognitif n’est pas un obstacle mais le moteur même de la rééducation. » Pour elle, interdire l’IA serait contre-productif ; l’enjeu est de doser son usage : réserver ChatGPT à la génération de supports ou à l’illustration, mais continuer à entraîner mémoire de travail, planification et métalangage sans filet. Dans les cabinets, la règle d’or pourrait devenir : AI last – on réfléchit d’abord, on vérifie ensuite avec le modèle.

Quelles conséquences pour l’école et le travail ?

Même si la dette cognitive devait se confirmer, elle ne condamne pas l’IA ; elle oblige plutôt à repenser l’ingénierie pédagogique :

- Transparence : apprendre aux élèves à signaler ce qui vient du LLM.

- Alternance : alterner phases « low-tech » (brainstorming à main levée) et phases « high-tech » (édition ou documentation assistée).

- Meta-réflexion : intégrer l’évaluation critique des suggestions de l’IA comme compétence-clef.

En entreprise, on peut imaginer des sessions de formation inversées : rédiger d’abord sans GPT, puis comparer la version IA, afin de maintenir la « métacognition » active tout en profitant de l’accélération.

Conclusion : vers une écologie de l’effort cognitif

Le preprint du MIT n’est ni la preuve définitive que ChatGPT « grille » notre cerveau, ni un simple coup médiatique. Il apporte un faisceau d’indices concordants : la dépendance totale à un assistant de langage réduit l’empreinte neurale de la rédaction, affaiblit la mémoire immédiate et dilue la sensation d’appropriation. Rien d’étonnant : toute technologie qui externalise une fonction humaine modifie, par plasticité, le cerveau qui l’utilise ; la calculatrice l’a fait pour l’arithmétique, le GPS pour l’orientation spatiale. La question n’est donc pas si l’IA nous change, mais comment nous voulons qu’elle le fasse.

Plutôt que de diaboliser l’outil, inventons une hygiène numérique : moments de frugalité cognitive où l’on écrit, calcule ou dessine sans algorithmes, suivis de phases d’augmentation où l’on exploite les puissances de l’IA en pleine conscience. C’est à ce prix que la promesse de l’intelligence artificielle – décupler la créativité humaine – ne se transformera pas en dette que nos cerveaux peineront à rembourser.

Partagez :