Imaginez-vous à l’étranger, entouré de gens qui parlent une langue dont vous ne comprenez que quelques mots. Vous voulez participer, mais les phrases ne sortent pas, ou bien elles sortent dans le désordre. Vous voyez la frustration dans le regard de vos interlocuteurs. Cette scène métaphorique donne un aperçu de ce que vit au quotidien une personne atteinte de dysphasie, un trouble complexe du langage qui affecte la capacité à comprendre et/ou à s’exprimer à l’oral. Dans cet article, nous allons expliquer avec des mots simples ce qu’est la dysphasie, en quoi elle se distingue des autres troubles « dys », quelles sont ses origines et formes, comment reconnaître les signes d’alerte à chaque âge, et comment se déroule le diagnostic. Le tout avec des exemples concrets pour mieux se représenter ce handicap invisible.

Qu’est-ce que la dysphasie ? (Définition vulgarisée)

La dysphasie est un trouble neurodéveloppemental du langage oral, c’est-à-dire une perturbation durable de l’apprentissage du langage qui survient dès l’enfance sans cause apparente extérieure sante.gouv.fr. Autrefois qualifiée de « trouble spécifique sévère du développement du langage » ou de retard de langage très important lesclefsdelecole.com, on parle aujourd’hui aussi de trouble développemental du langage (TDL) pour désigner la dysphasie. Concrètement, cela signifie que l’enfant dysphasique présente des difficultés profondes à comprendre ce qu’on lui dit et/ou à formuler des messages oraux compréhensibles, alors même qu’il n’est ni sourd, ni atteint d’un autre trouble cognitif ou psychologique majeur . Son cerveau traite le langage différemment : les phrases peuvent rester bloquées ou sortir en désordre, un peu comme un puzzle dont il manquerait des pièces essentielles.

Un point important est que la dysphasie n’est pas liée à un manque d’intelligence ou de stimulation. Les enfants dysphasiques ont le plus souvent une intelligence normale et une envie de communiquer intacte, mais ils sont limités par ce « mauvais câblage » du langage dys-solutions-france.org. Leur handicap est invisible au premier abord : un enfant dysphasique entend bien et veut parler, mais son langage demeure chaotique. Ce trouble relativement fréquent touche environ 2 % des enfants (soit plus d’un million de personnes en France) et affecte davantage les garçons (environ deux tiers des cas). Ses conséquences sont importantes sur la vie quotidienne : difficultés à échanger avec la famille, à se faire des amis, à apprendre à l’école… Le langage étant l’outil principal de la communication et des apprentissages, on comprend que la dysphasie puisse fortement impacter la scolarité et les interactions sociales de l’enfant.

Pour résumer simplement, on peut dire que la dysphasie est “la dyslexie du langage oral”. Là où la dyslexie affecte la lecture et la dysgraphie l’écriture, la dysphasie touche la parole et la compréhension orale. C’est un peu comme si l’enfant parlait en “petit nègre” en permanence : il aligne quelques mots-clés pour se faire comprendre, sans articles ni conjugaisons, et comprend seulement une partie de ce qu’on lui dit. Ce n’est ni de la paresse ni un problème d’écoute : c’est un trouble neurologique réel, qui requiert compréhension et accompagnement.

Dysphasie vs autres troubles DYS : quelles différences ?

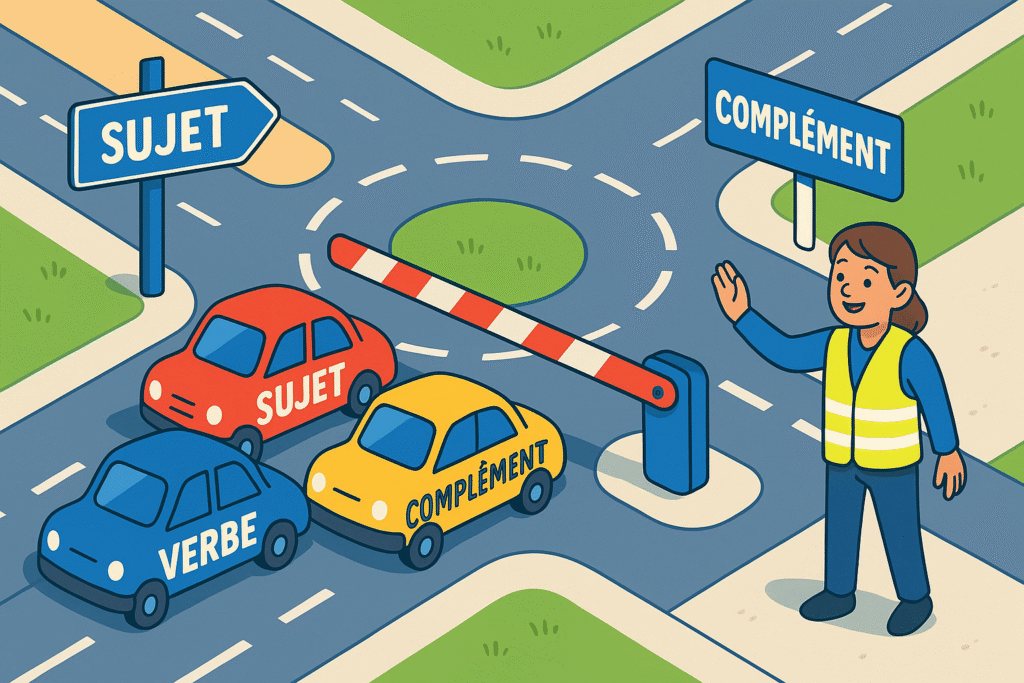

La dysphasie fait partie de la grande famille des troubles « DYS », mais elle s’en distingue par son domaine d’atteinte : le langage oral. Voici en quelques mots comment elle diffère des autres troubles d’apprentissage souvent associés :

- Dyslexie / Dysorthographie : troubles de l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe. Un enfant dyslexique confond les lettres et peine à déchiffrer les mots, alors que le dysphasique comprend mal les phrases à l’oral et peine à en formuler dyslogiciel.fr. Il est fréquent qu’une dysphasie s’accompagne plus tard d’une dyslexie (environ un cas sur deux) du fait des bases orales fragiles .

- Dyspraxie / Dysgraphie : troubles de la coordination gestuelle et de l’écriture. Un élève dyspraxique aura du mal à tracer des lettres et à s’organiser dans sa feuille, tandis que l’élève dysphasique a du mal à trouver ses mots et à structurer sa pensée en phrase. Il peut néanmoins aussi avoir une écriture laborieuse, mais surtout parce qu’il ne sait pas comment formuler ce qu’il veut écrire.

- Dyscalculie : trouble des apprentissages en mathématiques. Indépendamment du langage, un dyscalculique a du mal avec les nombres et le raisonnement logique. Un enfant dysphasique peut présenter des difficultés en maths si les énoncés verbaux sont complexes, mais il n’a pas nécessairement de trouble du sens des nombres.

- TDAH (Trouble de l’attention avec/sans hyperactivité) : bien que n’étant pas un trouble « dys » du langage, le TDAH est souvent cité car il coexiste parfois. Contrairement à une idée reçue, un enfant dysphasique n’est pas inattentif par nature ; s’il semble distrait, c’est souvent parce qu’il ne comprend pas tout ce qui se dit en classe. La dysphasie peut entraîner de l’agitation ou du retrait par frustration, mais ces comportements sont secondaires et non la cause première du trouble .

En résumé, la dysphasie touche le cœur du langage oral, là où d’autres troubles touchent la lecture (dyslexie), l’écriture (dysgraphie/dysorthographie), les gestes (dyspraxie) ou l’attention. Elle peut cohabiter avec eux (par exemple, un enfant dysphasique a une forte probabilité de présenter aussi des difficultés en lecture et écriture plus tard ), mais son symptôme principal reste le déficit de parole et/ou de compréhension. Contrairement à un enfant autiste, un enfant dysphasique cherche généralement à communiquer par tous les moyens (gestes, dessins, mimiques) et s’intéresse aux autres, même s’il n’y parvient pas bien oralement. Cela peut aider à ne pas confondre dysphasie et autisme : dans l’autisme, le langage est perturbé et le désir spontané de communication sociale souvent altéré, alors que dans la dysphasie le problème est uniquement linguistique.

D’où vient la dysphasie ? (Origines et types)

Qu’est-ce qui cause la dysphasie ? Cette question est encore partiellement mystérieuse. On sait qu’il s’agit d’un trouble primaire du développement du cerveau, probablement d’origine multifactorielle. Des recherches suggèrent une composante génétique (on retrouve parfois plusieurs cas de troubles du langage dans une même famille) ainsi que des particularités neurobiologiques dans les zones cérébrales du langage. En clair, le cerveau de l’enfant dysphasique se développe différemment dans la façon de traiter les sons, les mots et les structures grammaticales. La dysphasie n’est pas causée par un manque de stimulation, ni par la télévision, ni par un bilinguisme précoce, ni par une mauvaise éducation. Ce n’est pas non plus la conséquence d’un traumatisme psychologique. On parle de trouble primaire car il apparaît de lui-même, sans cause externe identifiée, et de trouble spécifique car il touche principalement le langage (les autres domaines du développement de l’enfant sont relativement épargnés, notamment l’intelligence non verbale).

Chaque enfant dysphasique est différent, et les manifestations de la dysphasie varient énormément d’une personne à l’autre. Toutefois, les spécialistes identifient classiquement plusieurs types de dysphasies, en fonction de la nature des difficultés :

- Dysphasie expressive (ou phonologique-syntaxique) : c’est la forme la plus courante. L’enfant comprend à peu près ce qu’on lui dit, mais ne parvient pas à s’exprimer correctement. Ses phrases sont très courtes, avec des mots déformés ou dans le mauvais ordre, et une grammaire quasi absente (il parle en « style télégraphique »). Il fait beaucoup d’efforts pour parler, parfois au prix d’un discours inintelligible. Par exemple, au lieu de dire « Maman j’ai faim, je voudrais un biscuit », il pourrait dire « Maman… moi faim… veux gâteau ». On note aussi souvent un manque du mot : l’enfant bloque sur le terme exact et utilise des mots passe-partout (« le truc », « la chose ») ou des gestes pour se faire comprendre.

- Dysphasie réceptive (ou dysphasie de compréhension) : plus rare, elle se manifeste par une difficulté majeure à décoder le langage oral. L’enfant entend bien, mais les phrases des autres lui parviennent un peu comme une langue étrangère. Il ne comprend qu’une partie de ce qu’on lui dit (surtout les instructions complexes, les notions abstraites, l’humour). En retour, son propre langage peut sembler hors de propos, car il répond à côté des questions ou répète des mots sans les comprendre (écholalie). Souvent, le trouble de compréhension s’accompagne aussi d’une expression perturbée (car on parle mal ce qu’on comprend mal).

- Dysphasie mixte : c’est un mélange des deux précédents – à des degrés divers, l’enfant a du mal à comprendre ET à parler. C’est fréquemment le cas dans les dysphasies sévères : l’enfant peut par exemple comprendre des consignes très simples, mais pas les phrases longues, et son propre langage est tout aussi limité.

- Autres classifications : certains spécialistes affinent encore en parlant de dysphasie lexicale-sémantique (trouble du vocabulaire et du sens : l’enfant aligne des mots mais avec peu de contenu, on parle de syndrome sémantique-pragmatique), de trouble phonologique (atteinte surtout de l’articulation des sons), de dysphasie mnésique (trouble du rappel des mots et de la mémoire verbale)… Sans entrer dans ces détails techniques, retenons simplement que chaque enfant peut avoir un profil différent. L’un aura un langage très incompréhensible phonétiquement, un autre s’exprimera assez clairement mais de façon non structurée, un troisième parlera peu et comprendra partiellement, etc. D’où l’importance d’un bilan précis pour cerner les points forts et faibles de chaque enfant.

Quel que soit le type de dysphasie, on observe que le langage se développe de façon déviante et instable : ce n’est pas juste un retard classique qui se rattrape tout seul avec le temps. L’enfant peut apprendre de nouveaux mots, puis stagner, voire régresser sur certains aspects. Il peut dire une phrase correctement à la maison, mais être incapable de la répéter sur demande chez l’orthophoniste (dissociation « automatique-volontaire »). Ces caractéristiques, déroutantes pour l’entourage, confirment qu’il s’agit bien d’un trouble neurologique du langage et non d’une simple flemme ou opposition de la part de l’enfant.

Signes d’alerte selon l’âge

Comment différencier un simple retard de langage d’une véritable dysphasie ? Il est toujours délicat de poser un diagnostic trop tôt, car chaque enfant apprend à parler à son rythme. Néanmoins, certaines étapes clés du développement du langage peuvent servir de repères. Voici quelques signaux d’alerte à surveiller en fonction de l’âge :

- Avant 2 ans : dès la première année de vie, un bébé dysphasique peut sembler anormalement silencieux. Il babille peu, ne « joue » pas avec les sons comme les autres (pas de ba-ba ou da-da), et n’utilise pas de gestes communicatifs comme pointer du doigt ce qu’il veut. Vers 18 mois, il ne dit aucun mot significatif (« maman », « papa » ou autres mots usuels), là où la plupart des enfants commencent à avoir un petit vocabulaire. Souvent, les parents décrivent un enfant calme, dans son coin, qui vocalise très peu.

- Vers 2 à 3 ans : l’enfant ne forme toujours pas de petites phrases de deux mots ou plus. Un bambin typique de 2 ans combine déjà des mots (« maman partie », « veux dodo »), alors qu’un enfant dysphasique peut encore n’employer que des mots isolés, ou des bribes de mots, souvent déformés. À 3 ans, son langage est inintelligible pour quiconque en dehors de la famille. Il peut prononcer des sons ou mots, mais assemblés d’une telle façon que seul son parent, à force d’habitude, arrive à deviner ce qu’il veut dire. Par exemple, il va dire « ti é bo » pour « je veux le gâteau », ce que seul son entourage proche comprend. Par ailleurs, l’enfant semble ne pas comprendre certaines consignes simples du quotidien. Il peut ne pas réagir quand on lui demande « va chercher tes chaussures » ou « donne-moi ta main », comme s’il ne comprenait pas le sens de la phrase – alors même qu’il entend parfaitement. Souvent, il compense en observant les gestes ou en mimant.

- À 4-5 ans : l’écart avec les autres enfants devient très net. Un enfant de 4 ans dysphasique n’articule que des phrases très sommaires, sans conjugaisons ni petits mots grammaticaux. Son vocabulaire reste extrêmement limité (quelques dizaines de mots courants), et il peut inventer des mots ou utiliser des onomatopées faute de mieux. À cet âge, un enfant sans trouble parle de façon compréhensible par n’importe quel adulte, ce qui n’est pas le cas de l’enfant dysphasique. S’il n’a pas combiné deux mots avant 3 ans et qu’à 4-5 ans son langage reste télégraphique et flou, c’est un signe fort de dysphasie. Par ailleurs, on constate souvent que ces enfants n’accèdent pas au « pourquoi » : ils posent peu de questions et ont du mal à répondre à celles des autres. Leur compréhension demeure très littérale : par exemple, « il pleut des cordes » les laissera perplexes, là où un enfant de 5 ans comprend l’image ou au moins le ton.

- À 6 ans et au-delà : l’entrée à l’école primaire met en lumière les difficultés : l’apprentissage de la lecture est ardu (dysphasie et dyslexie vont souvent de pair), et l’enfant a du mal à formuler des phrases complètes à l’oral comme à l’écrit. Raconter sa journée, narrer une petite histoire ou expliquer une règle de jeu est un exercice quasi impossible pour lui : son discours part dans tous les sens ou reste bloqué. On note aussi souvent des troubles pragmatiques : l’enfant ne saisit pas bien les conventions sociales de la conversation (il peut couper la parole inopinément, parler toujours du même sujet, ou au contraire rester muet car il ne trouve pas comment dire les choses). À l’adolescence, si la dysphasie persiste, le jeune peut encore présenter un langage très simple pour son âge, chercher ses mots constamment, faire des fautes de syntaxe dignes d’un tout-petit, et comprendre de travers les discours abstraits (humour, second degré, métaphores lui échappent).

Bien sûr, chaque enfant évolue à son propre rythme et tous ces signes doivent être interprétés avec prudence. Un enfant de 2 ans parfaitement silencieux finira peut-être par parler correctement à 4 ans (simple retard de langage), tandis qu’un autre qui babillait un peu restera très en difficulté plus tard. La clé, c’est l’évolution dans le temps : en cas de dysphasie, le décalage avec les autres enfants reste important et durable, même avec les années de maturité. Si à 4-5 ans l’écart est toujours aussi grand qu’à 2 ans, il convient de se poser la question de la dysphasie. Dans le doute, mieux vaut en parler à un professionnel (pédiatre, orthophoniste) sans attendre.

Comment pose-t-on un diagnostic ?

Il n’existe pas de test médical simple (prise de sang ou examen d’imagerie) pour détecter la dysphasie. Le diagnostic est donc avant tout clinique et pluridisciplinaire. En pratique, voici comment cela se déroule généralement :

- Consultation initiale : Les parents inquiets de l’absence de langage chez leur enfant ou de son langage inhabituel peuvent en parler d’abord au pédiatre ou au médecin généraliste. Ce dernier vérifiera les causes évidentes (problème d’audition, retard global de développement…) et en cas de doute, orientera la famille vers un orthophoniste et éventuellement un service spécialisé (neuropédiatre, centre référent du langage).

- Bilan orthophonique : L’orthophoniste (spécialiste du langage) est souvent le premier à réellement évaluer l’enfant. Il réalise un bilan de langage complet : il fait passer à l’enfant des épreuves ludiques pour tester sa compréhension (montrer du doigt des images quand on nomme un objet, exécuter des consignes du type « mets le cube rouge sous le grand carré », etc.) et son expression (dénommer des images, répéter des phrases, décrire une scène…). Il mesure le vocabulaire, la prononciation, la longueur des phrases, la capacité à raconter une histoire, etc. Ce bilan permet de quantifier le retard de langage et de repérer des profils inhabituels (par exemple une compréhension très faible alors que la répétition est bonne, ou inversement). Si l’orthophoniste suspecte une dysphasie, il le mentionnera dans son compte-rendu.

- Examens complémentaires : Avant d’affirmer une dysphasie, il faut éliminer d’autres problèmes pouvant expliquer les symptômes. On va donc procéder à un bilan auditif (ORL) pour s’assurer que l’enfant entend bien (une surdité partielle peut provoquer un tableau ressemblant). On peut aussi faire un bilan psychologique ou neuropsychologique (tests de QI) pour vérifier que l’enfant n’a pas une déficience intellectuelle ou un trouble autistique passant inaperçu. Souvent, en cas de suspicion de dysphasie, l’équipe médicale va écarter l’hypothèse d’un autisme : on observe l’attitude de l’enfant, son intérêt social, car certains autistes légers peuvent avoir un langage limité similaire. Cependant, si l’enfant cherche vraiment à communiquer et n’a pas d’autres caractéristiques de l’autisme, on s’oriente plutôt vers la dysphasie. Parfois, un EEG (électroencéphalogramme) est réalisé pour vérifier qu’il n’y a pas d’épilepsie cérébrale cachée, ou une IRM cérébrale pour écarter une lésion neurologique (AVC périnatal, malformation) – ces examens reviennent généralement normaux dans la dysphasie, mais servent à confirmer qu’il n’y a « rien d’autre ».

- Diagnostic formel : Ce n’est qu’après avoir réuni tous ces éléments – retard sévère du langage constaté + autres causes exclues – que le diagnostic de dysphasie peut être posé. En général, on évite de coller cette étiquette trop tôt. Avant 5 ans, on parle plutôt de « trouble du langage oral » ou de retard, car certains enfants rattrapent leur retard avec une prise en charge précoce. Toutefois, chez un enfant de 3-4 ans présentant de nombreux signes évocateurs, on peut déjà parler de suspicions de dysphasie et commencer la rééducation sans attendre. Le diagnostic définitif, lui, survient souvent entre 5 et 7 ans (après quelques années d’orthophonie où l’évolution reste insuffisante)medecindirect.fr. Dans les formes légères, il peut même n’être posé qu’en fin de primaire ou au collège, quand des difficultés scolaires persistent malgré tout.

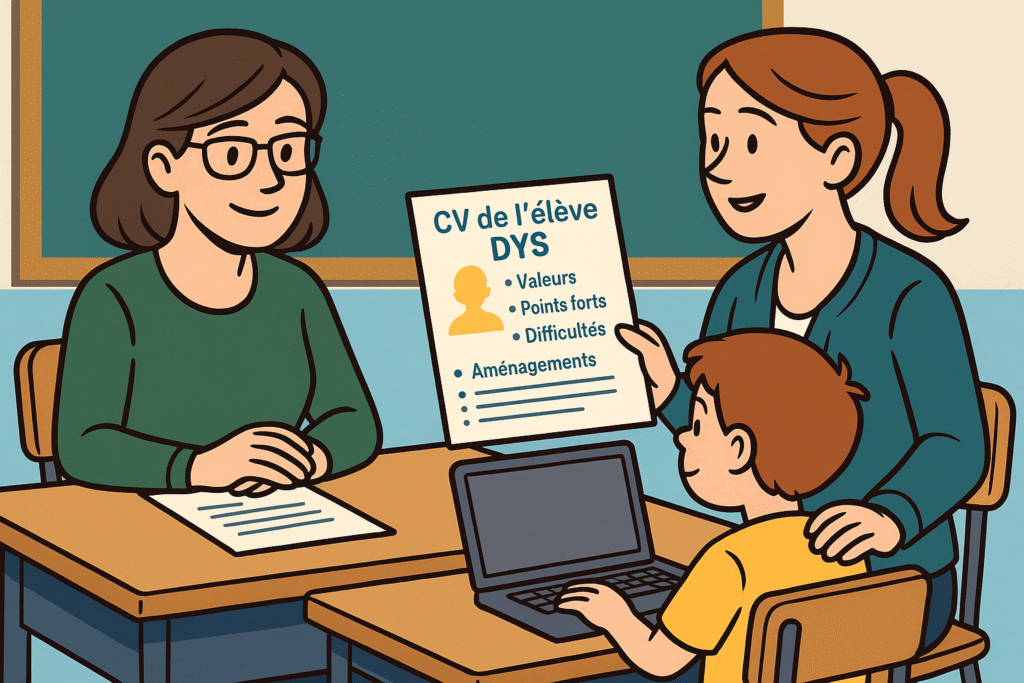

- Reconnaissance et notification : La dysphasie étant reconnue comme un handicap (loi de 2005), les parents peuvent faire une demande auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) afin d’obtenir un statut d’handicap pour leur enfant et des aides (AVS/AESH à l’école, allocation). Ce parcours administratif se fait en parallèle du diagnostic médical.

Recevoir le diagnostic de dysphasie est souvent vécu comme un soulagement par les parents : enfin une explication aux difficultés de leur enfant, et la possibilité de mettre un nom et d’accéder à des aides adaptées. Bien sûr, cela s’accompagne aussi d’inquiétudes pour l’avenir, car la dysphasie ne « guérit » pas complètement – c’est un trouble durable. Cependant, une prise en charge précoce (orthophonie intensive, accompagnement éducatif) peut énormément améliorer les choses. Plus on intervient tôt, mieux l’enfant compense ses difficultés. De nombreux dysphasiques apprennent à communiquer plus efficacement en grandissant et trouvent des stratégies pour pallier leur handicap. Dans les articles suivants, nous verrons justement comment la dysphasie impacte la scolarité et la vie professionnelle, et quelles solutions existent pour aider les personnes concernées à s’épanouir malgré tout.