Imaginez une intelligence artificielle (IA) qui, face à des cas médicaux complexes, ferait mieux qu’une équipe de médecins expérimentés. Une IA qui poserait moins de diagnostics erronés, limiterait les examens inutiles et coûterait moins cher au système de santé. Ce scénario n’est plus de la science-fiction : c’est ce que vient de démontrer le Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) de Microsoft, un système d’IA qui suscite autant d’enthousiasme que d’inquiétudes.

Pour les orthophonistes, les professionnels de santé et même les patients, ces résultats exceptionnels posent des questions passionnantes : comment l’IA peut-elle enrichir notre pratique ? Où s’arrête son expertise ? Et comment garder la main dans la relation thérapeutique ? Plongeons ensemble dans cette aventure technologique qui pourrait transformer la santé telle que nous la connaissons.

L’IA qui apprend à raisonner pas à pas

Jusqu’ici, l’évaluation des IA médicales s’appuyait sur des QCM, comme ceux de l’examen américain USMLE. Ces tests mesurent surtout la capacité à mémoriser et restituer des informations, mais pas la finesse du raisonnement clinique. Or, poser un diagnostic, c’est un art bien plus complexe. Il faut observer, interroger, comparer, parfois douter, puis trancher.

C’est pourquoi l’équipe de Microsoft a conçu le Sequential Diagnosis Benchmark (SD Bench), un dispositif unique :

- 304 cas réels, extraits du New England Journal of Medicine,

- des scénarios présentés sous forme d’enquêtes progressives : le système part d’un résumé succinct, puis choisit quels examens réaliser et quelles questions poser, avant de décider quand formuler un diagnostic.

- chaque test a un coût virtuel, simulant le budget d’un hôpital réel.

Autrement dit, l’IA n’est plus un simple “perroquet savant” : elle apprend à raisonner, à prioriser et à évaluer le rapport coût/bénéfice.

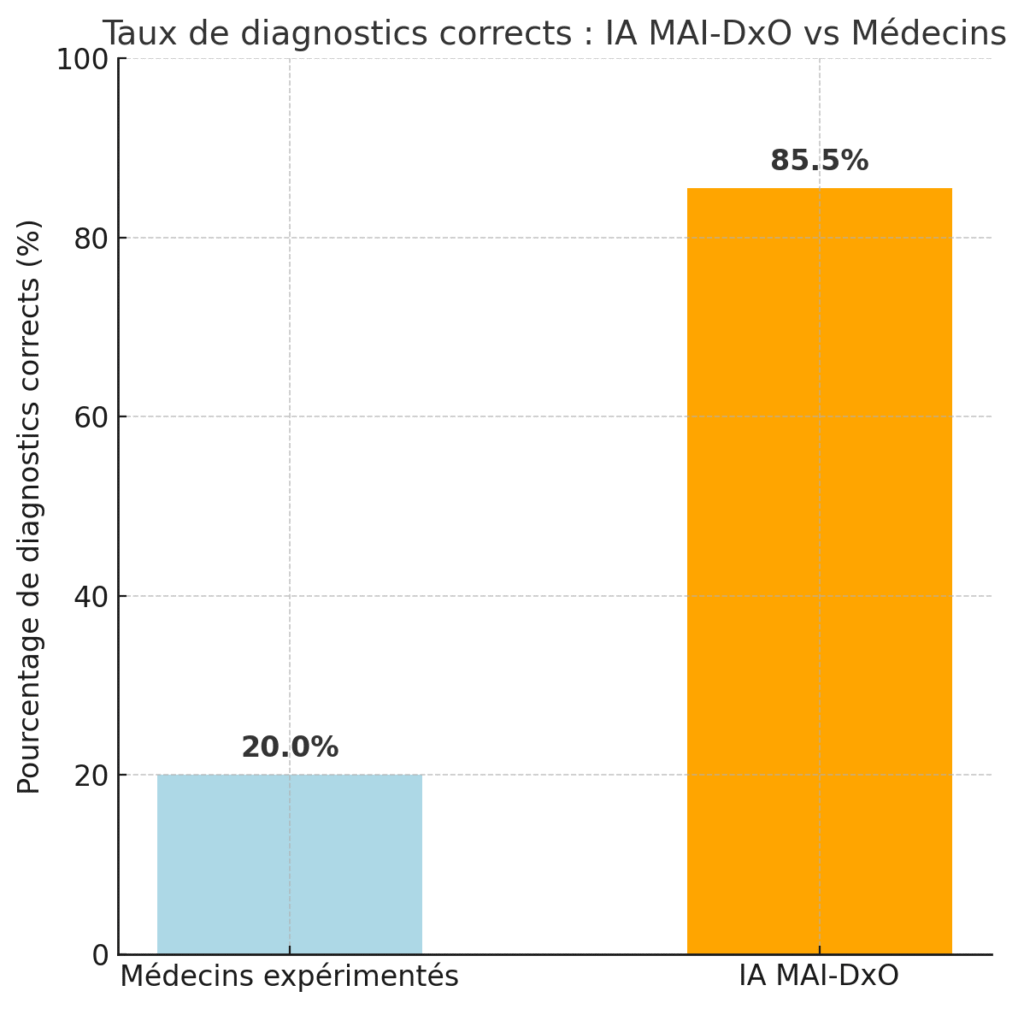

Les résultats sont saisissants. Le MAI-DxO atteint 85,5 % de diagnostics corrects, contre 20 % pour un panel de médecins généralistes expérimentés. Non seulement il est plus précis, mais il dépense en moyenne moins d’argent en examens, grâce à un tri raisonné des investigations.

Un “panel virtuel” de médecins

Comment expliquer de telles performances ? Le secret du MAI-DxO réside dans son approche dite d’orchestration multi-agents. Plutôt que de se contenter d’un seul modèle d’IA, Microsoft a conçu un “orchestre” de rôles virtuels :

- un agent génère des hypothèses probables,

- un autre sélectionne les examens les plus pertinents,

- un “contradicteur” challenge les diagnostics dominants,

- un “steward” surveille les coûts,

- un “contrôleur qualité” vérifie la cohérence globale.

C’est un peu comme si un généraliste, un spécialiste, un gestionnaire administratif et un expert qualité travaillaient ensemble… mais dans une seule machine. Cette pluralité de points de vue réduit les biais et la tendance à “sauter” trop vite à une conclusion.

En combinant plusieurs grands modèles de langage (GPT, Gemini, Claude…), MAI-DxO a montré que l’on pouvait dépasser les performances de chaque modèle individuel.

Que retenir pour l’orthophonie ?

On pourrait se dire : “C’est impressionnant, mais ça ne concerne que les diagnostics médicaux lourds.” Pourtant, l’approche séquentielle développée ici fait écho aux pratiques orthophoniques. En bilan, nous :

- commençons par un recueil d’anamnèse,

- explorons avec des tests ciblés,

- observons les réactions,

- affinons notre compréhension,

- et terminons par un diagnostic et un projet thérapeutique.

L’idée qu’un outil puisse nous accompagner dans cette progression pas à pas est fascinante. D’autant plus que l’IA peut intégrer des contraintes de coût, de temps et de confort du patient.

Imaginez un outil capable de vous suggérer les épreuves les plus discriminantes en fonction des premiers résultats, ou de proposer des hypothèses à explorer. En cabinet libéral, cela pourrait permettre de :

- standardiser certains bilans complexes,

- limiter la surcharge cognitive,

- personnaliser le parcours d’évaluation.

Les promesses et les limites

Soyons honnêtes , c’est loin d’être la panacée! Les auteurs de l’étude le rappellent : MAI-DxO n’est pas encore un produit commercial et n’a pas été validé en situation réelle , face à des patients qui toussent, s’angoissent ou racontent leurs histoires de façon imprévisible.

En outre, l’IA reste un outil d’aide. Elle n’a ni empathie, ni sens clinique intuitif. Son raisonnement est conditionné par les données sur lesquelles elle a été entraînée. Une orthophoniste qui connaît bien son patient, son histoire familiale et ses fragilités psychologiques, gardera toujours un atout majeur : l’humanité.

Un autre enjeu est celui de la responsabilité. Si un algorithme propose un protocole d’évaluation qui s’avère inadapté, qui en répond ? Le praticien reste le garant ultime des décisions prises.

Vers une complémentarité intelligente

Ce qui ressort de cette recherche, c’est la puissance de l’IA quand elle est bien encadrée et bien utilisée. Elle ne remplacera pas les professionnels de santé, mais pourra les libérer d’une partie du fardeau administratif et cognitif.

Cette vision rejoint ce qu’on observe déjà : de plus en plus d’orthophonistes utilisent l’IA générative pour créer des supports ludiques, des textes adaptés, ou des comptes-rendus structurés. La publication de Microsoft montre que ces outils peuvent aller plus loin, jusqu’à un raisonnement diagnostique argumenté.

En conclusion : un tournant ?

L’IA générative a franchi un cap. Elle est passée du stade d’assistant conversationnel à celui de co-constructeur de décisions cliniques. Pour les orthophonistes, cela signifie qu’il faudra apprendre à connaître ces systèmes, à les questionner, et à les intégrer dans nos pratiques de façon réfléchie.

Peut-être que demain, nous travaillerons main dans la main avec ces orchestrateurs numériques, un peu comme nous avons adopté les logiciels de télétransmission ou les plateformes de téléconsultation. Avec une vigilance constante sur la sécurité, l’éthique et la qualité.

Car au fond, l’IA ne nous remplace pas. Elle nous rappelle que le cœur du soin restera toujours notre capacité à écouter, à comprendre et à accompagner chaque patient dans son parcours singulier.

Partagez :