Imaginez relire trois fois un email avant d’en saisir le sens, pendant que vos collègues enchaînent déjà la réunion suivante. Ce n’est ni de la paresse ni une lubie : c’est le quotidien d’un grand nombre d’adultes dyslexiques. Et non, la dyslexie n’est pas un “truc d’enfants” qui disparaît comme par magie à la majorité. Elle évolue, se masque parfois derrière des stratégies de contournement très ingénieuses, mais elle reste là, discrète et tenace, avec son lot de défis… et de forces insoupçonnées.

Ce premier article pose le décor. On va démonter les idées reçues, expliquer comment le cerveau lit (et pourquoi certains cerveaux préfèrent d’autres chemins), reconnaître les signes à l’âge adulte, et raconter ce fameux “diagnostic tardif” que tellement de personnes décrivent comme une libération. L’objectif est simple : remettre du sens, retirer de la culpabilité, et vous donner des repères solides.

Ce que la dyslexie n’est pas (et ce qu’elle est)

Commençons par écarter l’idée la plus collante : la dyslexie ne mesure ni l’intelligence, ni la motivation. Un adulte dyslexique peut piloter des projets complexes, tenir des responsabilités lourdes, briller à l’oral… et trébucher à l’écrit. Ce paradoxe n’en est pas un : lire et écrire mobilisent des circuits très spécifiques du cerveau. Quand ces circuits traitent les informations autrement (phonèmes, graphèmes, ordre des lettres, automatisation), tout l’édifice de la lecture se complexifie.

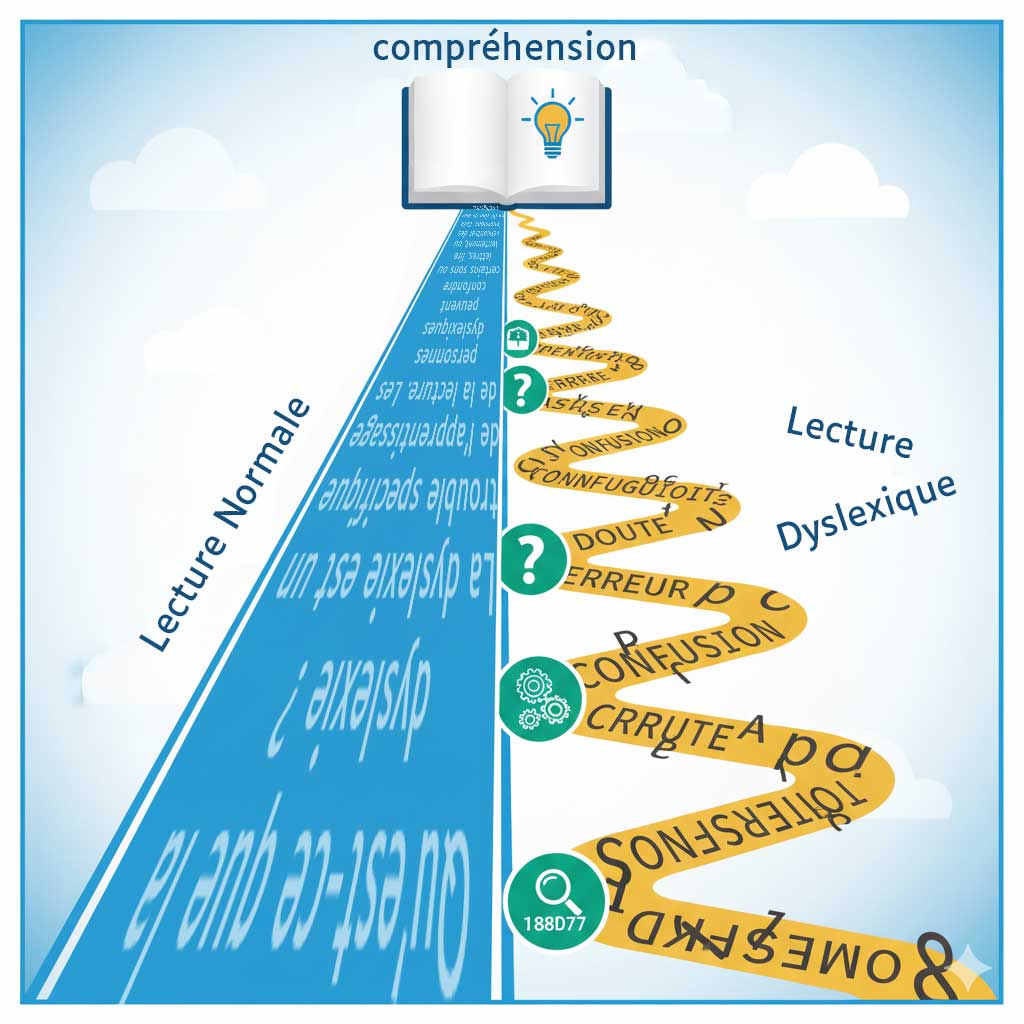

La métaphore qui fonctionne bien : imaginez un GPS qui calcule un itinéraire plus long que les autres pour éviter un tunnel. Vous arrivez à destination — parfois même avec une vue magnifique en bonus —, mais vous mettez plus de temps et devez rester concentré plus longtemps. La dyslexie adulte, c’est souvent ça : un chemin de lecture plus sinueux, avec davantage d’efforts pour maintenir la trajectoire, surtout quand le texte est dense, abstrait ou truffé d’exceptions.

Et parce que l’humain est une machine d’adaptation spectaculaire, beaucoup d’adultes dyslexiques deviennent d’excellents orateurs, des penseurs visuels hors pair, des créatifs redoutables. Ils apprennent à “penser en 3D” là où d’autres vont “penser en lignes”. Cette différence de traitement n’est pas un défaut de fabrication ; c’est un autre mode de fonctionnement, qui demande des aménagements concrets pour ne pas épuiser la personne.

Comment le cerveau lit… et pourquoi certains chemins accrochent

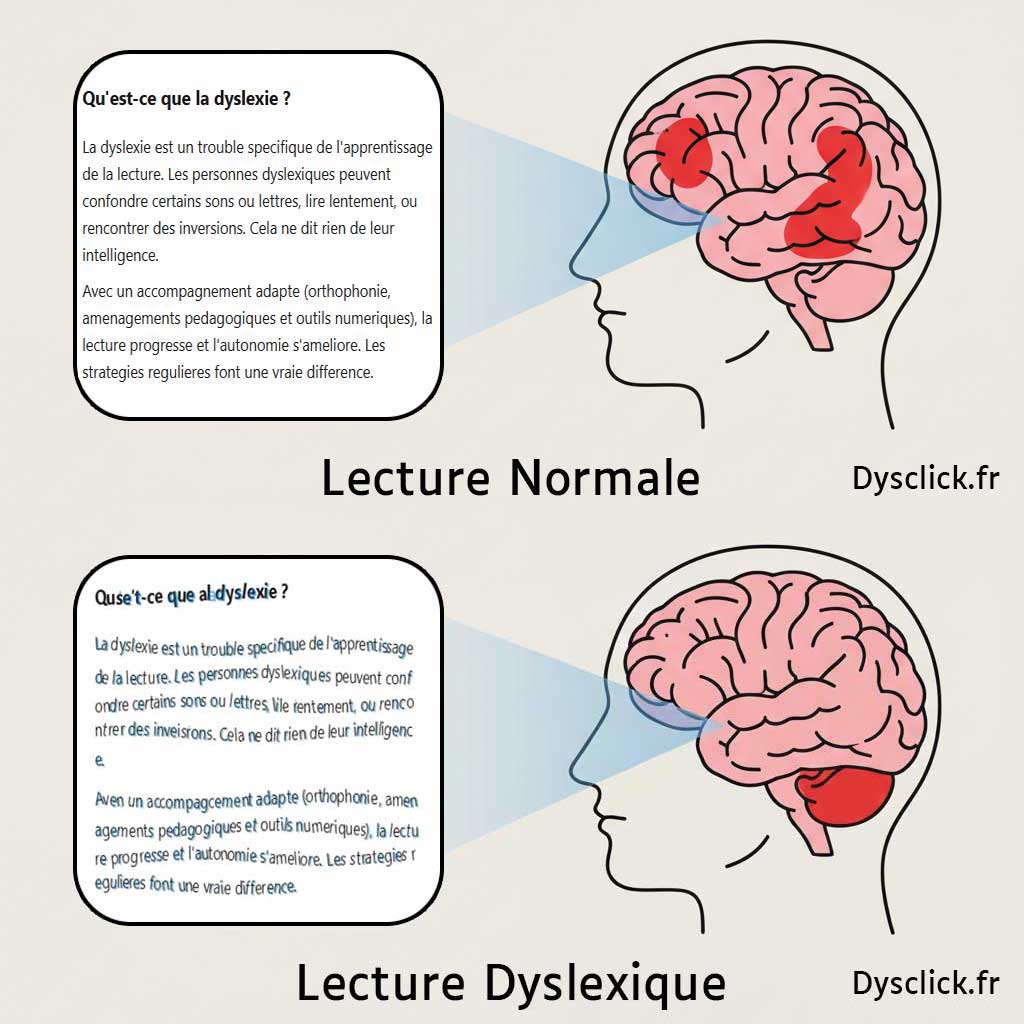

Lire n’est pas un réflexe naturel inscrit dans notre génome comme respirer ou marcher. C’est une “hack” culturelle récente à l’échelle de l’évolution. Le cerveau recycle des circuits préexistants — vision, langage, attention — pour en faire une autoroute de la lecture. Chez la plupart des gens, l’autoroute devient très automatisée : les lettres déclenchent rapidement les sons, les sons s’agrègent en mots, les mots en sens, presque sans effort conscient.

Dans la dyslexie, l’automatisation trébuche. Plusieurs phénomènes peuvent se cumuler : un couplage phonème–graphème plus lent, une sensibilité plus forte à l’ordre des lettres, une mémoire de travail limitée pour tenir la phrase le temps de la décoder, une attention qui surchauffe parce qu’elle doit compenser en permanence l’absence d’automatisme. Résultat : la lecture prend plus de temps, fatigue davantage, et laisse parfois s’échapper des détails (un “ne… pas” mal attrapé, une terminaison avalée, une homophonie piégeuse).

Côté orthographe, l’affaire se corse encore : écrire, c’est lire… mais à l’envers et en temps réel, avec un stylo (ou un clavier) qui n’attend pas. Quand le cerveau doit à la fois choisir l’orthographe correcte, maintenir la phrase en tête et respecter la logique du paragraphe, il peut ramer. C’est ici que les “fausses preuves” de paresse apparaissent aux yeux des autres : des coquilles, des inversions, un style heurté. Ce ne sont pas des preuves de désintérêt, mais les traces du combat invisible entre la pensée (souvent riche) et le canal écrit (plus capricieux).

Pourquoi la dyslexie “persiste” à l’âge adulte

On naît dyslexique et on le reste. La bonne nouvelle, c’est qu’on devient expert de soi-même. Avec les années, on développe des raccourcis : on s’appuie davantage sur le sens global que sur le décodage lettre à lettre, on choisit des formats qui nous conviennent (audio, schémas, vidéos), on s’équipe d’outils, on négocie des aménagements. La dyslexie ne disparaît pas ; elle change de visage.

À 8 ans, elle se voit dans le cahier de dictée. À 28 ans, dans les mails qu’on relit trois fois. À 48 ans, dans l’art de contourner tout formulaire administratif comme s’il s’agissait d’un champ de mines. Mais le fond reste le même : un canal écrit demande plus d’énergie que chez la moyenne. Et quand l’environnement ne le reconnaît pas, la fatigue, le stress et parfois la honte peuvent s’accumuler. D’où l’intérêt de nommer les choses clairement — et d’aller chercher un diagnostic, même tardif.

Le diagnostic tardif : la révélation qui réorganise le passé

Combien d’adultes racontent avoir “tenu bon” des années avec l’étiquette du “rêveur”, de la “tête en l’air”, du “pas très bon en français”… avant qu’un bilan n’éclaire tout ? Beaucoup. Parfois, c’est un enfant nouvellement diagnostiqué qui sert de miroir et déclenche la prise de conscience chez un parent. Parfois, c’est la reprise d’études, un concours, un nouveau job avec plus d’écrit qui rend les stratégies anciennes insuffisantes.

Entendons-nous : un diagnostic n’est pas un ticket VIP pour contourner les règles ; c’est une carte du territoire. On comprend enfin pourquoi on dépense tant d’énergie sur certaines tâches. On arrête de moraliser (“je suis nul”) pour contextualiser (“ce canal est coûteux pour moi ; cherchons des appuis”). Et ça change tout : on ose demander des aménagements pertinents, on aménage son poste, on explore des outils, on prévient le surmenage.

C’est aussi un cadeau rétrospectif. Beaucoup d’adultes revoient leur scolarité avec une douceur nouvelle : ce n’était pas un défaut de caractère, c’était un décalage de câblage. Cette relecture du passé apaise et redonne de la fierté.

Reconnaître les signes chez l’adulte (sans se faire peur)

À l’âge adulte, la dyslexie sait très bien se maquiller. On devient pro de la pirouette (“je n’ai pas mes lunettes”), on délègue les prises de notes, on préfère l’appel au mail, on développe un humour si affûté qu’il distracte agréablement la galerie pendant qu’on évite la lecture à voix haute. Et pourtant, certains indices reviennent souvent :

- Un besoin de relire… encore et encore, surtout quand l’enjeu est fort (mail sensible, consigne technique, formulaire).

- Des fautes qui “reviennent”, malgré la maîtrise orale : accords, homophones, lettres inversées.

- Une fatigue cognitive très nette après une séance de lecture dense, comme si la batterie fondait d’un coup.

- Des accrocs dans la mémoire immédiate verbale (retenir une consigne longue, un numéro entrevu).

- Des repères spatio-temporels parfois flous : confondre gauche et droite quand la pression est forte, sous-estimer la durée d’une tâche écrite, rater une échéance lue trop vite.

Ces signes ne suffisent pas à eux seuls pour conclure — la vie est subtile, et d’autres troubles peuvent s’entremêler — mais si vous vous reconnaissez, c’est un bon indicateur qu’un bilan vous ferait du bien. Pas pour coller une étiquette, pour ouvrir des portes.

“Est-ce que c’est bien la dyslexie… ou autre chose ?”

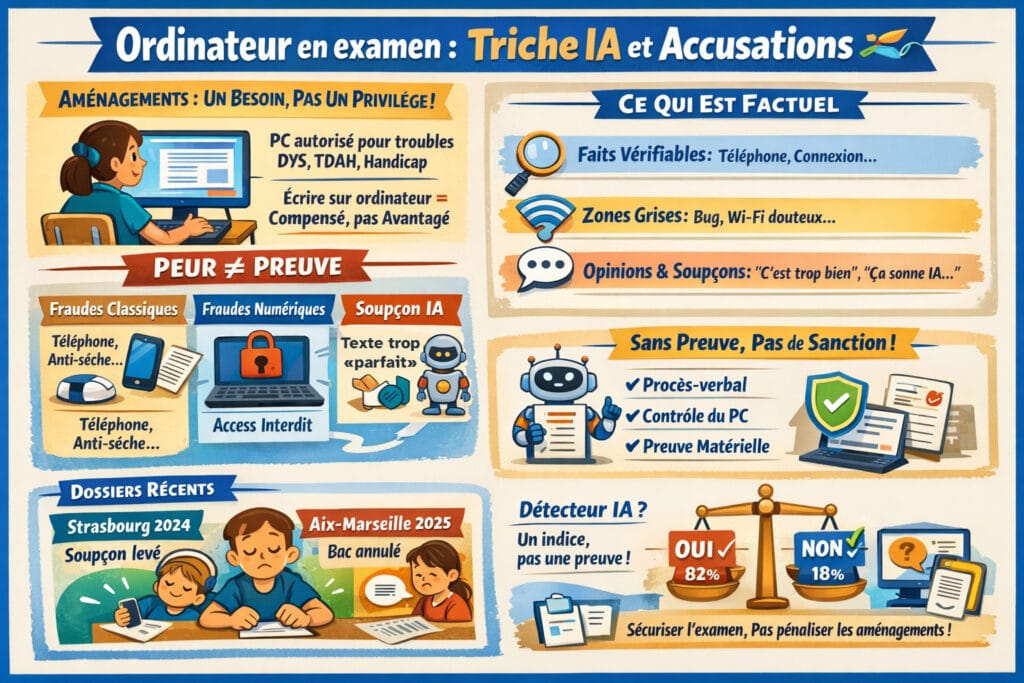

Question légitime. La lecture et l’écriture sont des “tâches composites”. Elles mobilisent attention, mémoire de travail, langage oral, vision, fonctions exécutives. Il n’est pas rare que la dyslexie coexiste avec un TDA(H), une dyspraxie, ou simplement une fatigue chronique qui exacerbe tout. C’est pour ça qu’un diagnostic sérieux ne se résume pas à un test en ligne. Un orthophoniste va examiner la lecture/écriture en détail ; un neuropsychologue peut compléter avec une vue d’ensemble du fonctionnement cognitif ; un orthoptiste investiguer l’aspect visuel si nécessaire.

Le but n’est pas de remplir une collection de sigles, mais d’identifier les bons leviers. Si l’attention est fragile, les stratégies ne seront pas exactement les mêmes que si c’est surtout l’encodage phonologique qui accroche. L’ajustement fin fait gagner beaucoup d’énergie au quotidien.

Pourquoi le diagnostic change la trajectoire (même après 30, 40, 60 ans)

Un mot : pouvoir d’agir. Le papier qui atteste que vous n’êtes ni distrait par choix, ni “relou des détails”, mais que votre cerveau emprunte des chemins moins automatisés pour lire/écrire, ce papier ouvre des discussions. Avec soi (pour cesser de s’auto-flageller), avec son entourage (pour expliquer pourquoi les vocaux WhatsApp ne sont pas un caprice), avec son employeur (pour convenir d’aménagements simples : relire les documents importants à tête reposée, utiliser des modèles, privilégier la visio pour certaines étapes, valider à l’oral les consignes critiques).

Il ouvre aussi des portes concrètes : accès à des outils spécialisés pris en charge, à des formations, à des aménagements d’examen si vous préparez un concours, à des aides pour adapter votre poste. Et s’il vous rassure, il vous autorise à faire ce que vous faisiez déjà en cachette : dicter, écouter, schématiser, prendre plus de temps pour l’écrit important — mais maintenant, sans culpabilité.

Vivre avec un cerveau qui lit “autrement”

Il n’y a pas de baguette. Il y a des combinaisons gagnantes. La plupart des adultes qui s’en sortent bien ont assemblé leur “kit personnel” : quelques outils numériques, deux ou trois rituels d’organisation, et des règles maison pour économiser l’attention.

Par exemple, beaucoup gagnent un temps fou en dictant d’abord leur texte (idées, plan, tournures qui sonnent juste), puis en corrigeant au calme avec un correcteur et une synthèse vocale pour s’assurer que le sens est intact. D’autres ne lisent jamais un document dense “d’un bloc” : ils commencent par l’écouter, balayent les titres, se font un schéma des sections, puis lisent seulement ce qui est vraiment utile. D’autres encore s’imposent des micro-pauses pour éviter la surchauffe et garder la lucidité de relecture.

Sur Dysclick, on détaille ces approches dans plusieurs ressources pratiques : un pas-à-pas pour apprivoiser les correcteurs et la reformulation avec l’IA dans Maîtrisez votre orthographe avec ChatGPT : le guide ultime pour dyslexiques , un tour d’horizon des applications de reconnaissance vocale pour écrire à l’oral (Parole aux DYS : les applications de reconnaissance vocale à la rescousse !, ), et un retour d’expérience sur la transcription hors ligne avec Vibe pour capturer une réunion ou un cours et le transformer en texte (Vibe : un logiciel gratuit de transcription audio pour les DYS).

Ces chemins ne sont pas “tricher”. Ce sont vos lunettes. On ne demande pas à un myope de “faire un effort pour voir”, on lui donne des verres adaptés. Même logique ici.

“Mais au travail, on n’a pas toujours le choix…”

C’est vrai : le monde professionnel adore l’écrit. Rapports, mails, procédures, tickets, comptes rendus. La bonne nouvelle, c’est que l’écrit n’est pas la seule façon de travailler. Beaucoup d’équipes performantes fonctionnent avec des stand-ups oraux, des process clairs et visuels, des templates qui réduisent la variabilité, des outils collaboratifs qui allègent la rédaction “from scratch”.

Lorsqu’on peut l’expliquer, la plupart des managers comprennent très bien l’intérêt d’ajuster : valider une consigne à l’oral après lecture, vous laisser un créneau calme pour relire un document important, accepter les vocaux internes pour clarifier un point, miser sur votre force de synthèse à l’oral et répartir équitablement la production écrite. Ce n’est pas “vous aider”, c’est optimiser l’équipe. D’ailleurs, nous détaillons ce volet côté entreprise dans Les Atouts de la Dyslexie en Entreprise : pensée créative, vision systémique, résilience — ce n’est pas du vernis, c’est du vécu.

L’essentiel : oser nommer le besoin. Plus on attend, plus s’accumulent les quiproquos (“il bâcle”, “elle ne suit pas”). Le jour où l’équipe comprend que votre canal coûte plus cher, elle arrête d’y voir un défaut moral. Et la collaboration s’apaise.

Se repérer soi-même : un petit guide d’auto-observation

Pour ne pas s’égarer dans les impressions, un exercice simple a beaucoup d’effets : pendant une semaine, notez brièvement, après les moments d’écrit “qui comptent” (mail délicat, consigne technique, formulaire), trois choses : combien de temps, quelle fatigue ressentie, quelles erreurs typiques (accords, homophones, omissions, inversions). Faites-le sans jugement, façon météo.

Au bout de quelques jours, vous verrez des motifs : tel type de texte vous épuise plus, tel moment de la journée vous réussit mieux, tel correcteur vous sauve la mise, tel format (schéma, audio, modèle) vous rend beaucoup plus rapide. Ce “petit bilan maison” n’a pas valeur de diagnostic, mais il vous donne deux trésors : une meilleure conscience de vos déclencheurs de fatigue, et des arguments concrets pour négocier un ajustement (“sur les procédures longues, je suis plus fiable si je peux les écouter une première fois, puis relire ; je gagne en précision et en temps total”).

Ce regard pragmatique — ce qui m’aide / ce qui me plombe — est la boussole la plus utile entre deux rendez-vous professionnels. Et il fait merveille une fois un diagnostic posé, pour choisir des aménagements pertinents.

La honte, cette passagère clandestine : comment la faire descendre du train

Beaucoup d’adultes ne redoutent pas tant la lecture que le jugement sur la lecture. La honte est un amplificateur de bruit : elle détourne l’attention, augmente les erreurs, encourage les stratégies de camouflage. La première clé, c’est de comprendre qu’elle a une histoire (souvent scolaire, parfois familiale, parfois professionnelle) et qu’on peut la désamorcer.

La transparence choisie aide. Dire “je suis plus fiable à l’oral qu’à l’écrit ; je relis souvent deux fois pour sécuriser” transforme une faiblesse supposée en posture professionnelle sérieuse. S’entourer d’alliés bienveillants (un collègue qui relit les documents critiques, un manager qui apprécie vos comptes rendus vocaux, un ami qui vous aide à paramétrer vos outils) fait baisser la pression. Et se former, même rapidement, à des techniques adaptées multiplie la confiance : on sait quoi faire quand la pente se redresse.

C’est aussi pour ça qu’on tient tant, sur Dysclick, à un ton déculpabilisant. L’enjeu n’est pas de “corriger” la personne, mais d’aligner l’environnement avec son fonctionnement réel.

Quand et comment demander un bilan

Si vous cochez beaucoup de cases dans ce portrait, ou si l’écrit est devenu un frein à vos projets (reconversion, concours, évolution), c’est probablement le moment. La démarche typique en France démarre chez le médecin traitant (ou le médecin du travail si vous êtes en poste), qui oriente vers un orthophoniste pour un bilan standardisé. Selon le contexte, un neuropsychologue peut compléter pour préciser le profil cognitif et distinguer ce qui relève de la dyslexie d’autres facteurs.

Vous ressortirez avec un compte rendu clair et des recommandations. Le papier en lui-même n’est pas une baguette, mais il vous donnera la légitimité de demander des aménagements simples et efficaces. À partir de là, tout s’emboîte mieux : vos outils, vos routines, vos échanges avec l’entourage.

Partagez :