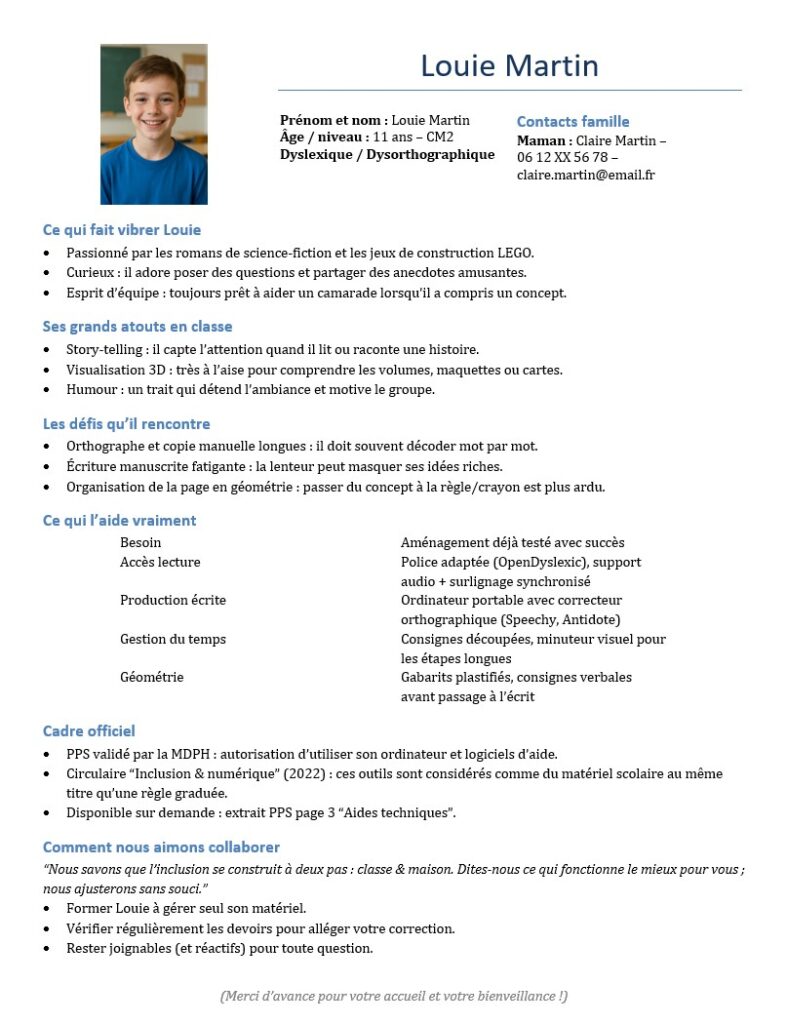

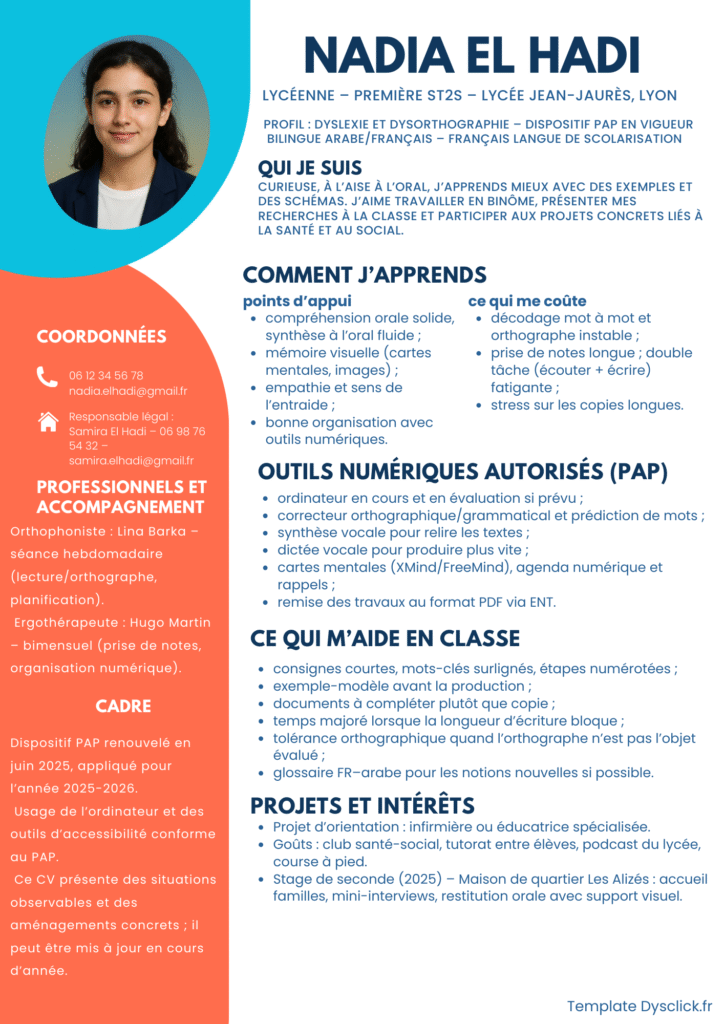

Un professeur rencontre des dizaines d’élèves. Vous, vous en connaissez un par cœur. Entre les deux, il faut un pont court, lisible et bienveillant. C’est exactement le rôle du CV de l’élève (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysphasie, TDAH, TSA, HPI…). Appelons-le « CV » par simplicité : une fiche condensée qui présente la personne, décrit ce qu’on observe en classe et propose des appuis concrets. Pas un dossier médical. Pas un plaidoyer. Une boussole pédagogique qui tient en une page, deux au maximum.

Pourquoi ce format parle-t-il autant aux enseignants ? Parce qu’il fait gagner du temps, réduit l’ambiguïté et met l’accent sur l’action. On quitte le labyrinthe des sigles pour atterrir sur une carte claire : forces, besoins, astuces testées, gestes rapides en cas de blocage. Quand le professeur a cinq minutes de battement, ce CV se lit d’un trait et change la manière d’entrer en relation avec l’élève dès le lendemain.

Modèle Word et Canva CV DYS Gratuit ( Primaire , colege , lycée )

Pourquoi créer un CV de l’élève ?

Pour mieux se comprendre, vite. Les termes « dyslexie », « TDAH » ou « haut potentiel » ne suffisent pas. En classe, ce qui compte, c’est le visible : lenteur d’écriture, décodage mot à mot, difficulté à gérer la double tâche, anxiété de performance, besoin d’anticiper les changements… Le CV traduit ces réalités en conséquences concrètes et en solutions immédiatement activables.

Pour aligner l’équipe. Au collège et au lycée, l’élève voit plusieurs profs. Une même information dite de façon différente se perd comme un message dans une cour de récré. Un document commun, court et clair, évite les malentendus et harmonise les pratiques. L’AESH et la vie scolaire y gagnent aussi : tout le monde lit la même partition.

Pour partir sur des réussites. Le CV commence par les points d’appui : mémoire visuelle, aisance à l’oral, persévérance, humour, sens de l’entraide. Ces forces ne sont pas décoratives ; ce sont des leviers pédagogiques. Un prof peut s’en servir pour poser l’élève en situation de réussite, plutôt que de le coincer d’entrée sur ce qui lui coûte.

Pour rendre légitime l’outil numérique. Quand le PAP/PPS prévoit ordinateur, dictée vocale, synthèse vocale, prédiction de mots, le CV le rappelle en une ligne. On rassure, on dédramatise : ces outils ne donnent pas un avantage injuste, ils compensent un frein, comme des lunettes corrigent la vue.

Ce que le CV est… et ce qu’il n’est pas

Ce que c’est :

– une fiche de collaboration tournée vers la classe ;

– un résumé opérationnel qui tient en une page ;

– un document vivant, mis à jour en cours d’année.

Ce que ce n’est pas :

– un diagnostic détaillé ;

– un catalogue d’exigences ;

– une accumulation de sigles incompréhensibles.

La règle d’or : “je vois → j’agis”. Pour chaque difficulté observable, on propose une parade. Exemple : « Écouter et écrire en même temps me fait perdre le fil → autoriser l’oral, la dictée vocale ou fournir le document numérique à compléter ».

Les ingrédients qui font mouche

Présentation éclair. Prénom, âge, classe, deux lignes sur ce qui motive l’élève. Exemple : « Curieux des sciences et de l’histoire. Aime débattre à l’oral, apprécie les supports visuels. »

Forces activables. Pas de qualités vagues ; des ressources utiles pour la classe : « mémoire visuelle », « raisonnement en images », « humour pour dédramatiser », « bonne endurance orale ».

Difficultés observables. On bannit le jargon seul. On décrit ce que le prof verra : « décodage lent », « orthographe instable malgré relectures », « double tâche coûteuse », « tracé géométrique laborieux », « latence pour formuler à l’oral », « grande sensibilité au bruit ».

Astuces qui fonctionnent déjà. Consignes courtes et hiérarchisées, mots-clés surlignés, étapes numérotées, exemple-modèle, évaluation orale possible, temps supplémentaire, tolérance orthographique hors épreuves ciblant l’orthographe, supports numériques, fiche mémo visuelle, ordinateur avec correcteur/synthèse/Dictée vocale.

Procédure “minute-si-blocage”. Un mini-protocole en trois gestes : 1) reformuler en deux phrases ; 2) proposer l’oral ou la dictée vocale ; 3) donner un exemple pour relancer. Cette partie sauve des cours entiers.

Cadre en une ligne. « Dispositif : PAP/PPS en vigueur, aménagements ci-dessus prévus et connus de la famille. AESH : [Nom]. » Sobre, clair, rassurant.

Contacts utiles. Responsable légal, professeur principal/CPE, AESH, professionnels (orthophoniste, ergothérapeute/psychomot, orthoptiste, neuropsychologue). On ne met pas tout le détail des bilans : juste qui joindre et à quel rythme l’élève est suivi.

Ton, forme et lisibilité

Un CV d’élève se lit en cinq minutes : phrases courtes, puces aérées, police lisible, contrastes propres, pas d’effets tape-à-l’œil. On privilégie un langage simple, des verbes d’action, et zéro jugement. L’idée n’est pas de dramatiser mais d’outiller. On peut ajouter des pictos sobres pour aider la mémoire visuelle, sans transformer la fiche en affiche publicitaire.

Un bon repère : si le document tient sur une page et que l’on peut surligner en trente secondes la ligne « gestes rapides », c’est gagné.

Usage pratique avec l’équipe

Le plus efficace reste la remise en main propre : cinq minutes avant ou après un cours, avec un « merci de votre retour si besoin ». À défaut, envoi via l’ENT/Pronote plus une version papier dans le casier. Proposer un point court à 6–8 semaines pour ajuster : on garde ce qui marche, on change le reste. Cette boucle d’essai-erreur rassure tout le monde et évite la course aux solutions miracles.

Anecdote typique : en sixième, Léa renvoyait souvent une copie quasi vide dès qu’il fallait écrire et écouter. Son CV indiquait « double tâche coûteuse → autoriser réponses à l’oral ou dictée vocale ». Une prof a testé l’oral en contrôle de sciences. Résultat : copie structurée, réponses argumentées, sourire retrouvé. La matière est devenue l’une de ses préférées. Un petit ajustement, un grand effet.

Outils numériques : un cadre clair, des usages simples

Quand c’est prévu par le projet personnalisé, l’ordinateur devient un outil de travail légitime. On peut y associer correcteur et prédiction de mots, synthèse vocale (écouter le texte pour mieux comprendre), dictée vocale (dire pour écrire), organisation numérique (agenda, rappels), cartes mentales.

La réussite tient à la préparation : l’élève sait ouvrir son fichier, enregistrer, envoyer, garder une clé USB ou un espace en ligne. L’enseignant n’a pas à devenir technicien : un dossier partagé avec les cours ou un modèle à compléter suffit souvent. Le CV peut contenir une phrase pratique : « Fichiers fournis en amont si possible ; [Prénom] prépare un canevas et rend au format PDF ».

Adapter selon les profils

Dyslexie / dysorthographie. On mise sur la lecture audio, les polices lisibles, la tolérance orthographique (hors évaluation ciblant l’orthographe), les questionnaires oraux, la dictée à trous, les supports avant/après cours, le temps majoré.

Dyspraxie. On limite la copie, on fournit des modèles à compléter, on propose des gabarits visuels pour la géométrie, on autorise des dispositifs ergonomiques (trackball, réglage d’affichage), on mise tôt sur l’ordinateur.

TDAH / fonctions exécutives. Consignes brèves, objectifs clairs, minuteur visible, alternance écoute/activité, fidgets discrets tolérés, étapes courtes. L’anticipation des évaluations change la donne.

TSA. Routines prévisibles, visuels stables, scénarios sociaux, binôme choisi, environnement sonore géré. Les transitions s’annoncent.

HPI (avec ou sans TND associés). Enrichir sans surcharge d’écriture : défis oraux, projets visuels, recherches ciblées, feedback sur la gestion de l’anxiété de performance.

Pour conclure en douceur

Un CV d’élève bien conçu ne fait pas de bruit. Il ne promet pas la lune. Il débloque des situations très concrètes, montre où appuyer et comment s’y prendre sans alourdir la classe. Il protège l’élève de l’étiquette qui colle, en rendant visible sa manière d’apprendre. Et il épargne aux enseignants la chasse aux informations. Bref, un petit document qui tisse une grande alliance : famille, école, élève, même cap. On le met à jour, on l’ouvre en réunion, on l’annote au crayon. C’est simple, c’est net, et surtout, ça donne envie d’essayer dès demain.