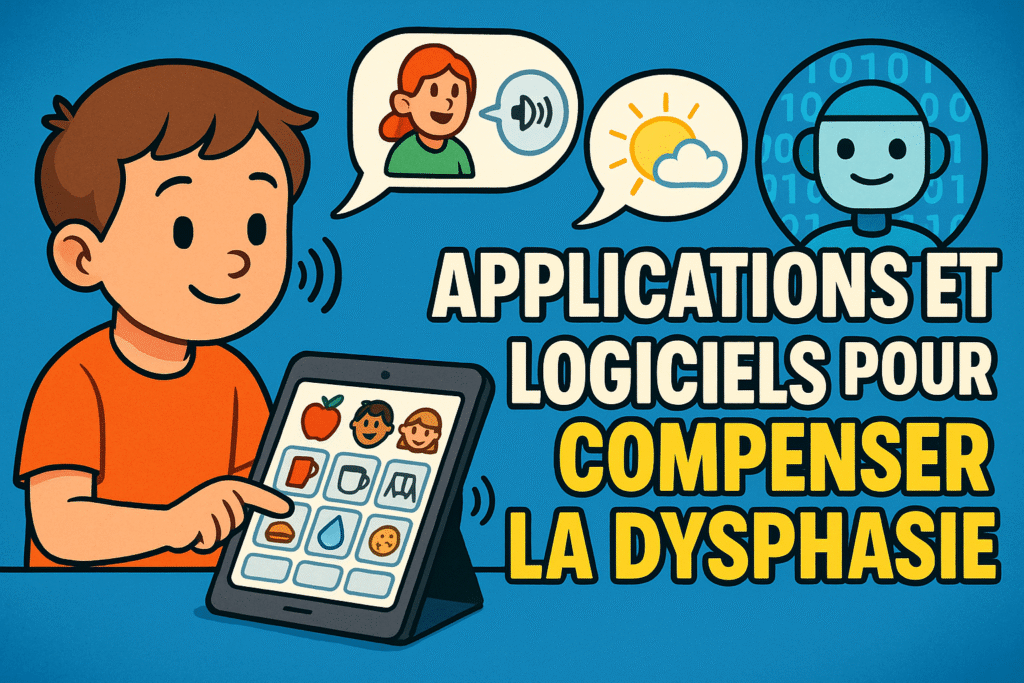

Nous vivons à une époque où la technologie peut devenir un véritable allié pour les personnes ayant des troubles du langage. Pensez à un smartphone ou une tablette comme à une « béquille numérique » qui aiderait les mots à sortir, ou comme un traducteur instantané entre le langage oral et des images compréhensibles. Pour la dysphasie, de nombreux outils numériques – applications mobiles, logiciels sur ordinateur, dispositifs d’intelligence artificielle – ont émergé afin de compenser les difficultés de compréhension et d’expression. Dans cet article, nous vous proposons une sélection d’applications et de logiciels en langue française, gratuits ou payants, utiles aux enfants, adolescents ou adultes dysphasiques. Pour chaque outil, nous indiquerons à qui il s’adresse, quelles sont ses fonctionnalités principales, ses avantages et ses éventuelles limites. Nous verrons également comment intégrer ces outils au quotidien (à l’école, à la maison, au travail) et nous partagerons, lorsque possible, des témoignages d’utilisateurs.

(NB : Les solutions mentionnées ici ne constituent pas une approbation officielle, mais une illustration des possibilités existantes. Il est important de choisir les outils en fonction du profil de la personne dysphasique et de l’avis des professionnels qui l’entourent.)

Communiquer autrement : pictogrammes, images et synthèse vocale

Pour les personnes dont le langage oral est très atteint, ou pour les jeunes enfants dysphasiques qui n’arrivent pas encore à parler, les applications de CAA (Communication Alternative et Améliorée) sont une aide précieuse. Ces outils permettent de s’exprimer sans passer par la parole articulée, en utilisant notamment des pictogrammes (dessins stylisés représentant des mots ou des actions), parfois couplés à une voix de synthèse. Voici quelques applications phares dans ce domaine :

Makaton (application) – Public visé : enfants ou adultes déjà initiés à la méthode Makaton. Fonctionnalités : Le Makaton est un programme de communication qui associe la parole, des signes empruntés à la langue des signes, et des pictogrammes. L’application officielle, proposée par l’Association Avenir Dysphasie, offre un dictionnaire visuel : on peut rechercher un mot, et voir le pictogramme correspondant ainsi que le signe gestuel. Avantages : Aide les utilisateurs formés au Makaton à avoir toujours sur eux les pictogrammes dont ils ont besoin, sur smartphone ou tablette. Très utile en situation quotidienne pour montrer une image au lieu d’un mot incompris. Limites : Nécessite d’avoir appris la méthode Makaton préalablement (ce n’est pas l’appli qui forme au Makaton, elle en est le complément). L’entourage doit lui aussi connaître la signification des pictogrammes. De plus, elle est payante et relativement technique d’utilisation pour un novice. Prix : 10€

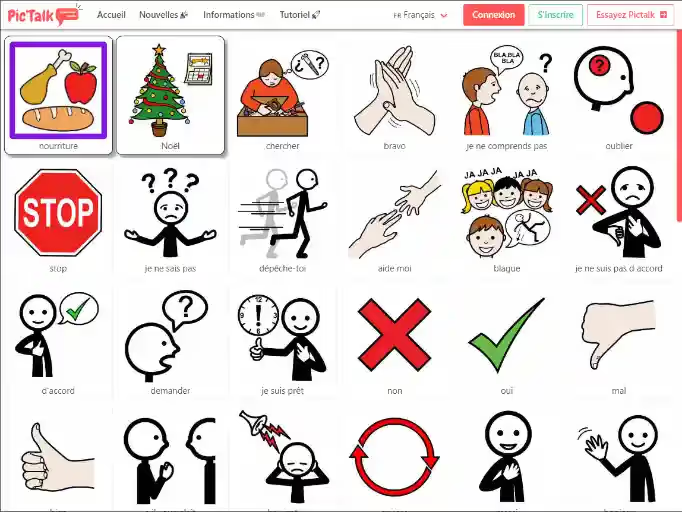

Pictalk AAC – Public visé : enfants non-verbaux, adolescents ou adultes ayant besoin d’un support visuel pour communiquer (dysphasie sévère, mais aussi autisme, etc.). Fonctionnalités : Pictalk AAC est une application francophone permettant de composer des phrases avec des pictogrammes puis de les faire lire à voix haute par une synthèse vocale pictalk.org. L’utilisateur dispose d’un « classeur de communication » numérique, personnalisable à volonté : on peut ajouter ses propres images ou photos, classer les pictogrammes par catégories (envies, besoins, questions, personnes, lieux…), choisir la voix (masculine, féminine) et même l’accent de la synthèse vocale. Avantages : Une solution très complète et flexible, qui s’adapte à tous les âges. Elle fonctionne hors-ligne, sur smartphone, tablette et ordinateur, et propose une version de base gratuite. L’accent est mis sur l’autonomie : possibilité de synchroniser et partager les pictogrammes entre l’école et la maison, planning visuel intégré (Pictalk Buddy) pour aider à structurer la journée. En somme, un outil polyvalent pour réduire les frustrations liées à l’incommunication. Limites : La richesse de l’application implique un temps de prise en main. Pour un jeune enfant, un adulte devra configurer le classeur au début. La version complète avec toutes les fonctionnalités est payante via un abonnement, ce qui peut être un frein pour certaines familles ou structures.

En résumé, les outils à base d’images et de voix de synthèse offrent une langue alternative à ceux qui ne peuvent pas s’exprimer aisément par des phrases. Ils ne remplacent pas la parole humaine, mais ils servent de pont – un pont entre la pensée de la personne dysphasique et son entourage. L’apprentissage peut être long (il faut habituer la personne à utiliser l’appli de façon active), mais le jeu en vaut la chandelle : c’est la possibilité de dire « j’ai mal », « je veux tel objet », « je suis triste », bref, de se faire comprendre sur ses besoins et émotions, là où le langage oral faisait défaut.

S’entraîner et progresser en langage (jeux et applis éducatives)

Outre les outils de communication, il existe des applications ludo-éducatives conçues pour entraîner les compétences langagières des enfants DYS. C’est un complément à l’orthophonie classique : via le jeu, elles permettent de travailler le vocabulaire, la compréhension, la mémoire auditive, etc., de façon motivante. En voici quelques exemples en français :

- Orthophonie Top Consigne ( IOS / apple ) – Objectif : améliorer la compréhension des consignes orales. Public : enfants de maternelle et primaire ayant du mal à comprendre les instructions verbales (dysphasie, dyslexie…). Principe : Top Consigne, disponible sur iPad, propose des mini-jeux autour des consignes. L’enfant doit exécuter des instructions de complexité croissante, apprenant ainsi à décortiquer une phrase pour en saisir le sens. Par exemple, un jeu va demander « clique sur le chat après la balle » – l’enfant apprend la notion de « après ». Un autre exercice va travailler la compréhension des idées dans l’ordre (séquentialité), etc. L’application encourage aussi les adultes à mettre en place dans la vie réelle des trucs pour aider l’enfant : parler avec des phrases courtes, ne donner qu’une consigne à la fois, utiliser des supports visuels… qui sont justement des conseils repris par l’appli . Avantages : C’est un outil conçu par une orthophoniste, avec un aspect ludique qui motive l’enfant. Il cible un point névralgique de la dysphasie : « comprendre ce qu’on attend de moi ». L’appli est interactive et permet à l’enfant de s’entraîner de manière autonome (ou avec un parent) en dehors des séances d’orthophonie. Limites : Disponible uniquement sur iOS (iPad), ce qui exclut les familles n’ayant pas de tablette Apple. L’appli est payante. Et comme c’est un jeu, il faut veiller à ce que l’enfant généralise les acquis dans la vraie vie, pas seulement dans le contexte de l’application.

- Jeux et ressources supplémentaires : Il existe pléthore d’autres apps et jeux éducatifs. Citons Bloups, un jeu sur tablette qui entraîne la lecture syllabique de manière ludique (sauter dans les syllabes, etc.). Bien que ces deux derniers soient conçus surtout pour la dyslexie, ils peuvent être utiles aux dysphasiques scolarisés, car améliorer la lecture peut indirectement aider le langage (renforcement du lexique, etc.). Par ailleurs, des jeux de société existent pour travailler le langage de façon conviviale : par exemple “Story Cubes” (invente une histoire à partir d’images sur des dés), “Tam Tam” (jeu de cartes de vocabulaire), etc., souvent recommandés par les orthophonistes.

Conseil d’utilisation : Avec ces applications d’entraînement, le mot d’ordre est modération et accompagnement. Inutile de coller l’enfant 3 heures par jour devant l’écran : mieux vaut des courtes sessions régulières (15-20 min) en gardant l’aspect jeu. L’idéal est de jouer avec lui de temps en temps, pour valoriser ses progrès et l’aider sur les exercices plus durs. Par exemple, un parent peut refaire un exercice Artélecture que l’enfant a raté en expliquant calmement la solution. L’écran ne doit pas remplacer l’humain, mais compléter. Enfin, veillez à transférer les acquis en dehors de l’appli : si l’enfant a appris sur Top Consigne à comprendre “avant/après”, amusez-vous dans la vraie vie à lui donner des consignes avec ces mots, pour qu’il généralise.

Lire et écrire plus facilement (outils de compensation en lecture/écriture)

Beaucoup d’ados ou d’adultes dysphasiques – et d’enfants à partir du CM1/CM2 – tirent profit de logiciels conçus à l’origine pour les dyslexiques/dysgraphiques. Ces outils n’agissent pas directement sur la parole, mais ils soulagent la charge liée à la lecture et à l’écriture, qui peut être lourde quand on a un trouble du langage. En voici deux exemples notables :

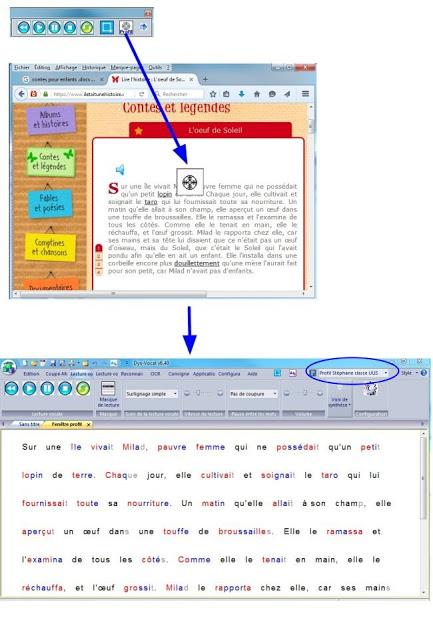

Dys-Vocal dyslogiciel.fr – Type : logiciel pour PC (Windows) orienté compensation scolaire. Fonctionnalités : Dys-Vocal est une suite logicielle française très complète : il contient un module de synthèse vocale multilingue (lecture à voix haute de n’importe quel texte, suivi karaoké sur l’écran), un module de reconnaissance vocale (on parle et le logiciel écrit le texte dicté), un module de coupe syllabique et mise en forme du texte (il colorie les syllabes, agrandit l’espacement, change la police pour une police adaptée Dys, etc., afin de faciliter le déchiffrage), et un module d’autocomplétion (en tapant les premières lettres d’un mot, une liste de mots suggérés apparaît, on clique et le mot s’insère). En somme, Dys-Vocal aide autant à lire qu’à écrire, en s’adaptant aux besoins. Avantages : Tout-en-un, ce logiciel est très apprécié dans l’Éducation nationale, où il est utilisé par des élèves DYS et recommandé par des orthophonistes Pour un collégien dysphasique, par exemple, il permet de contourner certaines difficultés : il peut dicter ses idées au lieu de les écrire (utile s’il peine à orthographier ou structurer ses phrases), et il peut écouter ses leçons en synthèse vocale s’il a du mal à les lire seul. Le retour vocal aide aussi à vérifier que la phrase écrite « sonne » correctement. Dys-Vocal est en grande partie gratuit (développé par des bénévoles). Limites : Son installation et paramétrage peuvent nécessiter l’aide d’un adulte un peu à l’aise en informatique. La reconnaissance vocale doit être entraînée à la voix de l’utilisateur pour être efficace, et n’est pas infaillible si la diction est vraiment très altérée. Sur ce point, un dysphasique avec troubles articulatoires marqués pourrait ne pas obtenir de bons résultats en dictée vocale classique – dans ce cas, la fonction prédictive (choisir les mots dans une liste) sera plus adaptée.

Il existe d’autres logiciels d’aide à l’écrit, comme WordQ / SpeakQ (logiciel canadien de prédiction de mots et dictée vocale), ou plus généralement les correcteurs grammaticaux intelligents (par exemple Grammalecte en français) qui peuvent détecter qu’une phrase n’est pas grammaticalement correcte et proposer des corrections. Ces outils sont en constante amélioration grâce à l’IA.

Témoignage d’usage scolaire : Un collégien dysphasique nous raconte comment il utilise ces outils : « En cours, j’ai mon ordinateur avec Dys-Vocal. Quand le prof dicte un exercice, j’active la synthèse vocale sur mon document Word : ça lit ce que j’ai écrit et je vois si j’ai oublié des mots. Pour réviser l’histoire, je scanne ma leçon et je la fais lire par l’ordi, ça va dans ma tête plus facilement qu’en lisant moi-même. Mes contrôles, je les fais sur ordi, et le correcteur m’aide à éviter les grosses fautes. Du coup, je suis noté sur l’histoire, pas sur mes erreurs de français. » Ce témoignage illustre bien comment les outils de compensation peuvent niveler le terrain et permettre à l’élève de montrer ses connaissances réelles, sans être handicapé par ses difficultés d’expression.

L’IA à la rescousse : ChatGPT et autres solutions innovantes

Dernier venu dans la boîte à outils, l’intelligence artificielle (IA) offre des perspectives inédites pour aider les personnes dysphasiques. En particulier, les modèles de langage comme ChatGPT (d’OpenAI) se révèlent d’une aide surprenante pour lire, écrire et même communiquer plus facilement. Comment l’IA peut-elle concrètement soutenir une personne avec un trouble du langage ?

- Correction et reformulation de textes : Un des super-pouvoirs de ChatGPT, c’est de pouvoir prendre un texte bourré de fautes ou mal formulé, et de le corriger/améliorer instantanément. Par exemple, un lycéen dysphasique peut demander : « Corrige ce texte : “demain moi aller stage je suis content parc que aime ça mecanique” » et ChatGPT fournira : « Demain, je vais en stage. Je suis content, parce que j’aime la mécanique. » Toutes les fautes d’orthographe et de grammaire sont gommées, la syntaxe est remise en ordre. Cela représente une aide énorme pour la rédaction de devoirs, de CV, de lettres de motivation, etc. Là où avant il fallait l’œil d’un tiers, l’IA est disponible 24h/24 pour relire un écrit. Bien sûr, il faut ensuite que l’utilisateur valide les corrections, mais globalement ChatGPT a un taux de réussite excellent sur la langue française écrite.

- Résumer ou simplifier des textes : La dysphasie s’accompagne souvent de difficultés à comprendre les textes longs ou complexes. ChatGPT peut servir de “traducteur en facile”. On peut lui copier un texte de cours ou un article de loi, et demander « Explique-moi avec des mots simples » ou « Fais un résumé de ce texte ». L’IA va alors générer un résumé clair, mettant en avant l’essentiel. C’est un gain de temps et de compréhension : par exemple, un étudiant dysphasique en université peut s’appuyer sur ChatGPT pour condenser un chapitre de manuel en quelques paragraphes accessibles. Attention toutefois, l’IA n’est pas infaillible : il faut toujours vérifier qu’elle n’a pas omis une nuance importante.

- Trouver des mots et enrichir le vocabulaire : On parlait du manque du mot comme d’une caractéristique de la dysphasie. ChatGPT peut atténuer cela : si l’utilisateur décrit « le truc pour arroser les plantes, je ne sais plus le mot », l’IA pourra répondre « Vous voulez parler d’un arrosoir ? ». De même, dans une rédaction, si on tourne en rond autour d’un mot (« j’ai été très très content »), on peut demander à l’IA « donne-moi un mot plus fort que ‘très content’ » et elle proposera « ravi, enchanté, comblé… ». C’est donc un outil pour élargir le lexique et éviter les répétitions ou termes imprécis.

- Pratiquer la conversation et s’entraîner à l’oral : Même si ChatGPT n’est qu’en mode texte (du moins dans sa version standard), on peut quand même l’utiliser pour s’entraîner à communiquer. Par exemple, un adolescent timide parce qu’il cherche ses mots peut chatter avec ChatGPT sur un sujet de son choix, sans stress du jugement. L’IA peut corriger poliment les phrases mal formulées (« Je crois comprendre que tu veux dire… ») et ainsi l’utilisateur apprend en direct. C’est une sorte de coach conversationnel. De plus, avec un système de synthèse vocale couplé (il en existe où l’on dicte à voix haute à ChatGPT et il vocalise sa réponse), on peut s’entraîner à prononcer, à dialoguer oralement. Ces usages en sont à leurs débuts, mais présentent un potentiel énorme.

- Traduction et prononciation : Certaines personnes dysphasiques ont aussi du mal avec les langues étrangères. ChatGPT, maîtrisant de nombreuses langues, peut traduire un texte ou expliquer une expression idiomatique, tout en conservant le sens. Utile pour les cours d’anglais ou simplement pour voyager. Couplé à une voix de synthèse, il pourrait même servir d’interprète vocal.

Exemple concret : Julien, jeune adulte dysphasique, utilise ChatGPT lors de son travail de rédacteur web. Il témoigne : « Je dicte d’abord mes idées à l’oral sur mon ordinateur. Le texte brut a des phrases bancales. Alors je copie-colle ça dans ChatGPT en demandant de corriger la grammaire et la formulation. En une seconde, j’obtiens un paragraphe nickel. Ça me change la vie : avant, je passais des heures avec le dictionnaire de synonymes et Antidote, maintenant l’IA comprend le contexte et choisit le bon mot (par ex, elle sait corriger “ONI” en “ONU” dans un texte de géopolitique !). Bien sûr, je relis après coup pour vérifier, mais 95 % du temps c’est bon. Franchement, c’est comme un super correcteur intelligent qui me permet de me concentrer sur le contenu sans stresser pour la langue. » Ce témoignage rejoint l’avis de la Fédération Française des DYS : « Les applications de ChatGPT sont multiples et particulièrement utiles pour les personnes Dys : correction de texte, résumé, traduction, explication de sujets complexes… ».

Malgré ces limites, ChatGPT et consorts représentent une véritable révolution pour compenser certaines difficultés des troubles DYS. Là où hier un élève dysphasique pouvait perdre des points pour des fautes d’orthographe ou rendre une copie peu compréhensible, il peut aujourd’hui, en quelques clics, présenter un travail bien rédigé, reflétant fidèlement sa pensée. Bien sûr, l’IA ne guérit pas la dysphasie – le trouble de base demeure. Mais elle en atténue l’impact au quotidien, en offrant un soutien instantané. C’est un peu comme un prothèse cognitive qui, sans remplacer les efforts de l’individu, lui évite certaines embûches et lui fait gagner en autonomie.

Conseils pour l’utilisation quotidienne de ces outils

Intégrer des applications et logiciels dans la vie d’un enfant (ou adulte) dysphasique demande un peu d’organisation. Voici quelques conseils généraux pour tirer le meilleur profit de ces technologies au quotidien :

- Impliquer les professionnels : Parlez de ces outils avec l’orthophoniste, l’enseignant référent ou l’ergothérapeute de votre enfant. Ils pourront vous guider vers les applis les plus appropriées et aider à leur paramétrage. Par exemple, l’orthophoniste peut participer à la création du classeur de pictogrammes dans Pictalk, ou sélectionner les sons à travailler en priorité sur Orthopicto. Ce suivi permet aussi de coordonner l’outil numérique avec la rééducation en cours (ex : l’appli ne doit pas apprendre de mauvaises prononciations).

- Y aller progressivement : Inutile de surcharger l’enfant avec dix applications d’un coup. Mieux vaut en choisir une ou deux, lui laisser le temps de se familiariser, et n’introduire un nouvel outil que lorsque le besoin s’en fait sentir ou que l’ancien a bien été maîtrisé. Par exemple, on peut commencer en maternelle avec un classeur papier de pictogrammes, puis passer à Pictalk numérique vers 6-7 ans quand l’enfant est plus à l’aise avec la tablette. Ou introduire la synthèse vocale Dys-Vocal au moment de l’entrée au collège, quand la quantité de lecture augmente. Chaque chose en son temps.

- Associer l’école et la famille : Si un outil est utilisé en classe (par exemple une tablette avec une appli de communication), assurez-vous que la même appli puisse être utilisée à la maison, et vice versa. La continuité est importante. Beaucoup d’applications permettent de synchroniser les données sur le cloud : par exemple, Pictalk peut partager le même profil pictogrammes entre l’école et la maison, évitant des doubles emplois. De même, si l’enfant s’entraîne sur Artélecture à la maison, informer l’enseignant de ce qu’il travaille peut permettre de faire des liens en classe.

- Encadrer sans assister : L’objectif de ces outils est de rendre la personne plus autonome, pas qu’elle en devienne dépendante ou passive. Il faut donc trouver le bon équilibre entre aider et laisser faire. Par exemple, pour un ado, on peut corriger un texte via ChatGPT, mais ensuite lui demander de relire attentivement la correction pour en tirer des leçons (plutôt que de juste faire “copier-coller” sans réfléchir). De même, une application de communication pictos doit idéalement être un tremplin vers plus de langage oral quand c’est possible : on encourage l’enfant à verbaliser en montrant les pictos, au lieu de le laisser seulement taper sans essayer de parler. En résumé, l’outil est un moyen, pas une fin.

- Limiter le temps d’écran : Il est tentant de se reposer beaucoup sur les applis, car elles sont efficaces et ludiques. Mais il ne faut pas perdre de vue que rien ne remplace les interactions humaines pour stimuler le langage. Un enfant qui passe sa soirée sur des jeux éducatifs progresse, certes, mais il a aussi besoin de jouer, discuter, lire un livre avec ses parents pour développer d’autres compétences. Fixez donc des plages d’utilisation claires (par ex, 30 min de jeu éducatif après les devoirs, ou utilisation de la tablette pictogrammes uniquement pour des situations spécifiques de communication). Pour les plus jeunes, activez les filtres parentaux afin que l’usage reste cantonné à l’outil choisi (on évite que l’enfant n’aille se perdre sur YouTube alors qu’il était censé faire Orthopicto…).

- Mettre à jour et entretenir : Vérifiez régulièrement que les logiciels utilisés sont à jour (les développeurs corrigent des bugs, ajoutent des pictogrammes, etc.). Sauvegardez les profils et données personnalisées (par ex, exporter régulièrement le classeur de pictos de Pictalk, au cas où la tablette tombe en panne). Soyez également attentif aux évolutions : de nouvelles applis apparaissent, certaines disparaissent ou ne sont plus maintenues. Les communautés en ligne (groupes de parents d’enfants DYS, forums, pages Facebook d’associations) sont de bonnes sources pour se tenir informé des dernières innovations ou des retours d’expérience d’autres utilisateurs.

- Ne pas hésiter à tester : La plupart des outils proposent une version d’essai gratuite ou une version “lite”. Profitez-en pour tester avec la personne concernée. Parfois, une appli encensée par d’autres ne conviendra pas à votre enfant (peut-être l’interface ne lui plaît pas, ou il n’accroche pas aux exercices). Et inversement, une appli inattendue peut faire tilt. Par exemple, certains enfants dysphasiques adorent les applications de narration interactive (type “visual novel”) qui ne sont pas spécifiquement DYS mais qui les motivent à lire et à comprendre des histoires. Soyez donc à l’écoute des préférences de l’utilisateur final. L’outil le plus efficace sera toujours celui qu’il a envie d’utiliser.

En conclusion, applications et logiciels offrent un soutien sans précédent aux personnes dysphasiques, à condition de les intégrer judicieusement dans le quotidien. Ces technologies, qu’il s’agisse d’un simple pictogramme coloré ou d’une intelligence artificielle en ligne, ont le pouvoir de transformer la vie d’une personne en lui ouvrant des portes autrefois fermées. Elles peuvent rendre l’incompréhensible compréhensible, l’inexprimable exprimable. Comme toujours, la technologie n’est qu’un outil – c’est l’accompagnement humain qui lui donne tout son sens. Mais il serait dommage de se priver de ces super-pouvoirs numériques quand on voit le gain en autonomie, en confiance et en épanouissement qu’ils apportent. Alors, n’hésitons pas à les explorer et à les apprivoiser pour qu’enfin, les personnes dysphasiques puissent faire entendre leur voix, chacune à sa manière.

La NASA et les talents dyslexiques

Parcours de santé d’un enfant DYS : les étapes clés

La Dyslexie : Comprendre ce Trouble de l’Apprentissage

a dyslexie et la dysorthographie (souvent regroupées dans le trouble spécifique du langage écrit) sont…