Une communication claire, bienveillante et préventive avec l’enseignant facilite grandement l’intégration de l’élève DYS. On suggère de préparer un petit « CV de l’élève » ou fiche synthétique (valeurs, points forts, difficultés et aménagements utiles) à remettre le jour de la rentrée.

On évitera de blâmer ou dramatiser : mieux vaut mettre l’accent sur les solutions et l’envie de collaborer. Enfin, on précisera dès le début l’autorisation d’utiliser un ordinateur ou toute aide technologique en classe, en rappelant que les circulaires officielles (PPS/MDPH) le permettent si besoin ecole-et-handicap.fr. Des exemples de phrases et les lois à rappeler (PPS, PAP, MDPH) seront cités pour armer parents et professeurs.

Présenter l’élève de façon positive

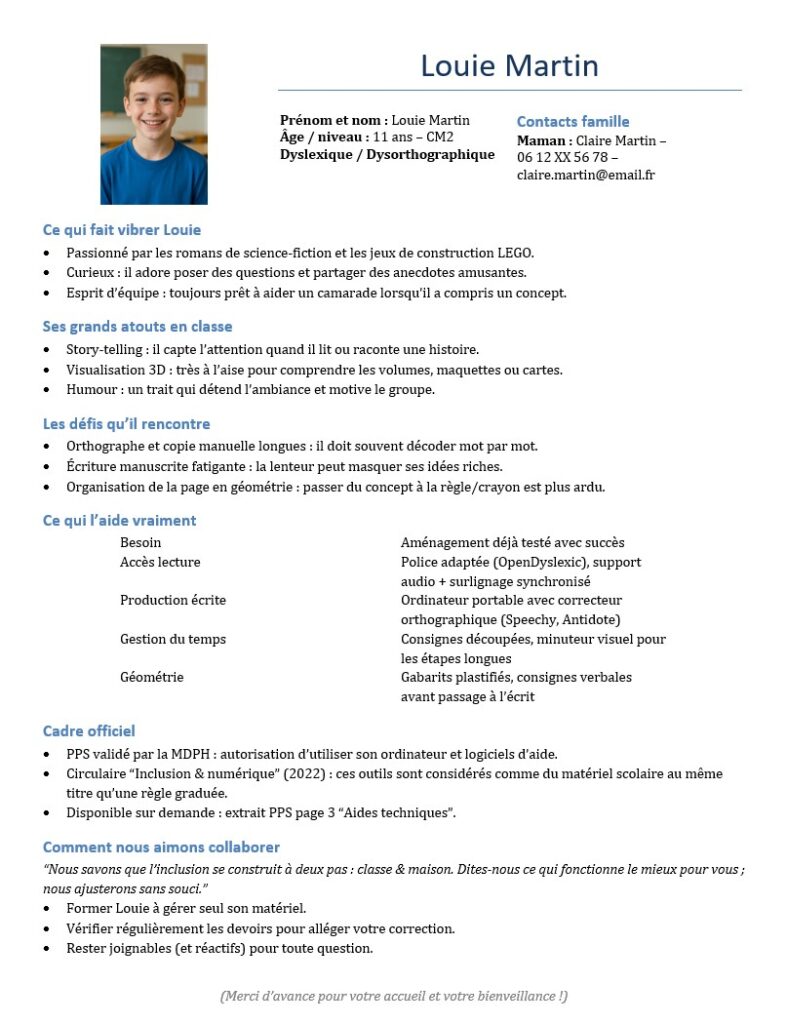

Le premier contact est décisif. On prépare une fiche synthétique (« CV de l’enfant ») d’une demi-page à une page, à remettre à l’enseignant·e : on y liste brièvement les intérêts de l’enfant, ses points forts (motivation, esprit d’entraide, créativité, humour, curiosité…), puis avec délicatesse on note ses troubles (par exemple : « difficultés en orthographe, lenteur de l’écriture »), et les compensations qui ont marché (usage d’un ordinateur, police adaptée, exercices visuels). L’idée est d’éclairer l’enseignant sur les conséquences du trouble plutôt que sur le trouble lui-même, en évitant le jargon. Par exemple : « Il lit très bien avec du soutien audio, mais il doit décoder chaque mot. » ou « Mathématiquement, il réfléchit en trois dimensions, ce qui rend le tracé géométrique plus difficile. ».

On peut donner en même temps la fiche de liaison ou le livret de suivi de la MDPH (PPS/PAP) si l’enfant en a un, pour que tout le monde parte sur les mêmes informations officielles. L’objectif est clair : décrire l’élève comme un « bel élève qui a besoin de quelques outils » plutôt que de créer de la crainte. En mettant aussi en valeur des anecdotes positives (« Louie s’est montré très volontaire l’an dernier pour lire à voix haute, il adore raconter des histoires »), on installe un cadre de confiance. On conseille justement de « mettre en avant les qualités et compétences de l’enfant » afin que l’enseignant puisse les utiliser pour le placer en situation de réussite. Ce dialogue transparent évite bien des malentendus.

Une fiche qui ouvre le dialogue

Vous vous demandez à quoi ressemble concrètement ce « CV de l’élève » dont tout le monde parle ? Jetez un œil au modèle que nous venons de glisser juste au-dessus. En à peine une page, il plante le décor : qui est l’enfant, ce qui le fait vibrer, les défis qu’il rencontre et – surtout – les astuces qui le mettent en réussite. Pas de jargon, pas de ton alarmiste ; on mise sur la clarté et la collaboration.

Pourquoi cette fiche change-t-elle la donne ? D’abord, elle présente l’élève comme un partenaire à part entière : on part de ses centres d’intérêt , puis on décrit les aménagements déjà testés avec succès. Résultat : l’enseignant ne découvre pas seulement un trouble, mais une personnalité et des solutions déjà éprouvées. Qui refuserait une telle feuille de route ?

Ensuite, le cadre légal y est rappelé en douceur. Un simple encadré mentionne le PPS et la MDPH ; suffisant pour rassurer sans assommer de sigles. C’est un peu comme glisser la notice avec le produit : chacun sait où se trouvent les garanties.

Enfin, cette fiche sert de tremplin à la discussion. En la remettant dès la rentrée, vous ouvrez la porte à un échange constructif plutôt qu’à une longue négociation en cours d’année. Et si le professeur a des questions ? Vos coordonnées sont prêtes, juste en bas. Pratique, non ?

Communication bienveillante et coopération

Il ne s’agit pas d’attaquer le système ou de se montrer surprotecteur. Au contraire, on adoptera un ton collaboratif : « Nous savons que l’inclusion est le but et nous souhaitons vous y aider. » Exprimez clairement votre volonté de travailler main dans la main : “Nous sommes persuadés que l’enseignant peut aider notre enfant avec ces aménagements, et que de notre côté on va tout faire pour le soutenir à la maison”. L’écoute active est aussi importante : invitez le professeur à poser des questions, formuler ses préoccupations. Soyez ouvert·e aux suggestions de l’enseignant et prêt·e à ajuster certains points (par ex. si l’école a déjà une procédure pour intégrer un ordinateur en classe, plutôt qu’en rester à l’écrit).

Rappel concret : selon les textes officiels (circulaire PAP/PPS), un enfant DYS peut tout à fait utiliser l’ordinateur et les outils numériques en classe si c’est reconnu par la MDPH. Informez calmement l’enseignant·e de ce droit : « En cas de besoin confirmé dans son projet personnalisé, notre enfant pourra utiliser un ordi fourni par l’Éducation Nationale, comme le prévoit la circulaire». Vous pourrez même préciser (sans menacer !) : « Si cela peut aider, je peux vous montrer la partie de son PPS qui parle de l’ordinateur ». Cette mise en contexte (exemple : « L’ordinateur compense sa dysgraphie, c’est comme une paire de lunettes pour dyslexie ») permet souvent de lever les résistances initiales.

Conseil pratique : Avant le jour J, vous pouvez envoyer un mail court à l’enseignant·e (si vous le connaissez) en quelques phrases positives : « Bonjour [Nom], je suis la maman/papa de [Prénom]. [Prénom] est très enthousiaste à l’idée de votre cours de [matière] ! Il a un trouble DYS et se débrouille très bien avec certains aménagements (ordinateur, dictee adaptée). Nous vous remettrons aujourd’hui une petite fiche sur lui. N’hésitez pas à m’interroger sur quelque point, je suis joignable ! ». Un tel message « ouvre la porte » en douceur.

Acceptation de l’ordinateur en classe

Beaucoup de parents craignent la réticence de certains enseignants face à un enfant « sur ordinateur » en classe. Pour lever ce frein, rappelez que l’usage de l’ordinateur pour un élève en situation de handicap est encadré par la loi. L’association École-et-Handicap.fr rappelle : « L’Éducation nationale peut fournir un ordinateur et autoriser son utilisation en classe quand le besoin a été reconnu par la MDPH dans le cadre du PPS ». Autrement dit, dès qu’un PAI/PPS (Projet d’Accueil Individualisé) est établi par l’école sur avis de la MDPH, l’ordi devient partie intégrante du matériel fourni par l’école. Cette prérogative n’est pas un « caprice » : c’est un droit pour compenser une difficulté (comme des lunettes corrigent la vue).

N’hésitez pas à expliquer ceci à l’enseignant(e) : l’ordinateur (et ses logiciels correcteurs/voix) aide l’enfant à transmettre ses connaissances sans que l’enseignant ne doive déchiffrer son écriture. Montrez-vous bienveillant·e envers la charge éventuelle que l’outil peut représenter pour lui (brancher, gérer). Par exemple, proposez de l’aider à installer un tableau personnel sur celui du cours, ou de mettre des scripts en place pour faciliter l’usage. L’enjeu est de faire de l’ordi un outil d’autonomie, pas un gadget injuste.

Points-clés à dire :

- “Notre enfant travaille mieux avec ces aides, et ça lui permet de participer pleinement.”

- “Nous le formons à utiliser l’ordinateur pour qu’il soit autonome.”

- “L’ordinateur ne remplace pas l’effort : c’est un outil de compensation reconnu par la MDPH.”

En somme, l’idéal est d’aborder l’enseignant le jour de la rentrée (ou avant) en esprit de partage : remettre la fiche de présentation de l’élève, expliquer calmement ses besoins, et insister sur la confiance qu’on lui fait pour adapter les choses. Comme le dit un blog parental : “Le temps investi pour communiquer n’est jamais perdu : il renforce la compréhension mutuelle et entretient la relation parent–école”. Cette coopération dès le début de l’année facilite grandement le quotidien, pour l’enfant comme pour la classe.

Partagez :